社員の成長と組織成果を両立させるにはマネジメントの質がカギを握ります。11万人以上の人材育成を手がけた専門家が提唱する「超体験型」研修で、知識を実行可能なスキルに変え、行動変化と組織文化の進化を実現しましょう。悩みをチャンスに変える実践的な解決策をご紹介します。

現代のビジネス環境において、マネジメントの質が組織の成果を大きく左右する時代となりました。特に変化のスピードが激しい昨今、ただ知識を持っているだけでは足りず、「実行できる力」こそが求められています。11万人以上の人材育成を支援してきた専門家による実践的なアプローチを通じて、マネジメントの根本的な課題に向き合い、行動変化を促す方法について掘り下げていきます。社員一人ひとりの可能性を引き出しながら、組織の進化を実現するための鍵となるスキル習得法を本記事ではご紹介します。

目次

なぜ今マネジメント不足が深刻な課題なのか

組織の中核を担う管理職のマネジメント力が問われる場面は、日常的に数多く存在します。しかし、現場で聞こえてくるのは「どう育成していいかわからない」「部下が思うように動かない」といった声です。これらの背景には、単なる経験不足だけではなく、変化する時代に対応したマネジメントスキルのアップデートが追いついていないという構造的な問題があります。

特に、多様な価値観をもつ若手社員が増える中で、従来型のトップダウン型マネジメントだけでは限界が見えるようになってきました。指示命令だけでは人は動かず、共感と納得を伴ったコミュニケーション、そして成長を後押しする支援型の関わりが求められているのです。こうした変化に対応できないまま、従来のやり方に固執すれば、組織の停滞を招き、優秀な人材の流出にもつながりかねません。

さらに、管理職自身が「マネジメントの正解が見えない」と感じていることも少なくありません。これは、理論やフレームワークを学んでいても、それを現場でどう活かすかの「実践知」が不足していることに起因しています。つまり、知っていることと、できることのギャップが、マネジメント不足の本質的な要因なのです。

組織の成果を左右するマネジメントスキルの本質

マネジメントと一口に言っても、その範囲は広く、業務の進捗管理から人材育成、チームビルディング、目標設定と評価まで多岐にわたります。しかし、真に組織の成果を生むマネジメントとは、単に業務を正しく遂行させることではなく、メンバー一人ひとりのポテンシャルを引き出し、成果に結びつける力を備えていることが求められます。

そのためには、まず信頼関係の構築が欠かせません。信頼がなければ、指示も支援も響きません。信頼は日々のコミュニケーションの積み重ねから生まれますが、言葉の選び方、タイミング、感情の伝え方など、非常に繊細な技術が必要とされます。こうしたスキルは、単なる座学では身につかず、実際の場面での訓練とフィードバックを通じて体得していく必要があります。

また、成果を出すマネジメントには「内省力」も不可欠です。自分の関わり方が部下にどのような影響を与えているのかを客観的に見つめ、必要に応じて行動を変える柔軟性が問われます。これは、自己認識と他者理解に基づく高度な対人スキルであり、感情のマネジメントや、相手の立場に立った対応が求められます。

20年以上の実績が語る「現場で効く」人材育成メソッド

約20年以上にわたり、JR東日本やNTTデータ、コカ・コーラなど500社以上の企業研修を実施してきた実績から導き出された育成メソッドは、理論だけでなく、現場で確実に成果を出すことに重点を置いています。単なる知識の提供にとどまらず、実際のビジネス現場に即したリアルなケースに基づき、参加者自身が思考し、行動し、振り返ることを繰り返す構造が特徴です。

この方法では、一方的な講義形式ではなく、対話を重視したワークショップ型の進行が主体となります。参加者同士が体験を共有し、互いの視点から学び合うことで、視野が広がり、固定観念が打破されていきます。さらに、実践後の振り返りとフィードバックにより、自らの行動パターンや課題を明確にし、次にどうつなげるかを自ら考える力が養われていきます。

このようなアプローチは、特に中間管理職層にとって有効です。なぜなら、彼らは上と下の板挟みになりやすく、感情的なストレスも多く抱えがちだからです。だからこそ、自身の対応力を高め、状況に応じた柔軟なマネジメントスタイルを選択できるようになることが、組織全体の安定と成長につながるのです。

超体験型アプローチとは何か?実践に落とし込む研修の仕組み

従来の研修が「知識のインプット」に偏りがちであるのに対し、「超体験型」と呼ばれるアプローチは、実践とフィードバックを繰り返すことで、知識を行動に変えることに特化しています。ここでの「体験」とは、単に模擬的なロールプレイを行うことではなく、実際の業務課題を素材にして、自らの思考と感情を動かしながら問題解決に取り組むプロセスそのものを指します。

この研修スタイルの中核には、「リアルな挑戦課題」があります。例えば、実際のチーム内で起きているコミュニケーションの問題や、成長が停滞している部下への関わり方など、参加者自身が直面している課題を持ち寄り、研修内で検討・実践します。その後、他の参加者やファシリテーターからのフィードバックを受けて行動を見直し、再度現場で試すというサイクルを繰り返すのです。

このように、学びと実践が融合した設計が、「できる」状態への移行を加速させます。以下の表は、一般的な研修と超体験型研修の違いをまとめたものです。

| 項目 | 従来型研修 | 超体験型研修 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 知識習得 | 行動変容・成果創出 |

| 進行形式 | 講義中心 | 対話・実践中心 |

| 内容の対象 | 汎用的な理論 | 現場の実課題 |

| 学びの深さ | 理解レベル | 体得・実行レベル |

「知っている」から「できる」へ 成果を出す人材の育て方

多くの企業が研修に投資するものの、その効果が実感できないという声も少なくありません。その理由の一つに、「知識は身についても、行動が変わらない」という現象があります。つまり、「知っている」ことと「できる」ことの間には、大きな壁が存在しているのです。

この壁を乗り越えるためには、まず学んだことを即座に実践できる環境が必要です。そして、実践した結果を振り返り、うまくいった点・改善すべき点を明確にするフィードバックの機会が欠かせません。さらに、行動の変化が評価され、組織としてそれを支援する文化が醸成されて初めて、学びが定着していくのです。

特にマネジメントに関わるスキルは、書籍や講義だけでは習得できません。実際に部下と向き合い、時にはうまくいかず、悩みながらも試行錯誤を重ねていく中でこそ、真のスキルが育まれます。そしてその過程において、信頼できる外部の支援者や、共に学ぶ仲間の存在が大きな支えとなります。

成果を出す人材を育成するためには、個人の特性と成長段階に応じたアプローチが求められます。誰もが同じ方法で成長するわけではなく、それぞれに合った関わり方、支援の仕方が必要です。だからこそ、マネジメント側には観察力と柔軟性、そして何よりも相手の可能性を信じ続ける姿勢が求められるのです。

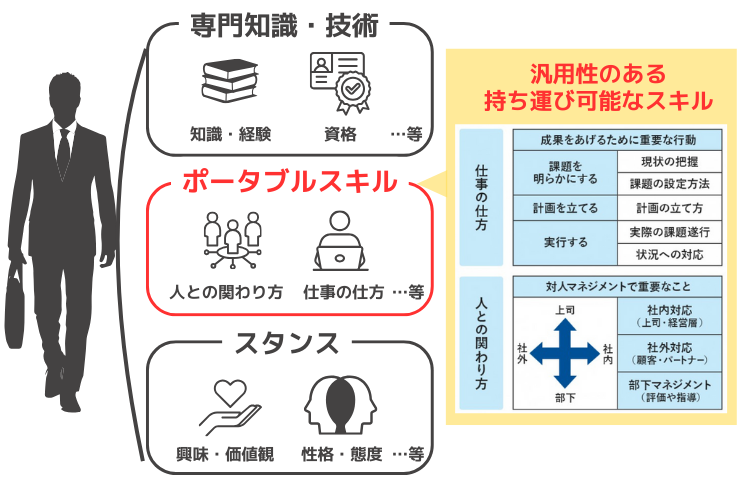

マネジメント不足を補うポータブルスキルの重要性

変化に対応するための「持ち運べる力」

組織の変革が加速する現代において、個々のマネージャーが環境や部署、人材構成に左右されずに発揮できる汎用的な能力、いわゆるポータブルスキルの重要性が高まっています。特に、目の前の課題に対して即応するだけでなく、中長期的な視野で人材を育て、業務を前に進める能力が求められています。経験則や属人的なノウハウだけでは複雑化する組織運営に耐えられず、自らのスキルを「再現性のあるかたち」で言語化し、他者と共有し、実行できることが、マネジメント不足を補う鍵となります。

属人化からの脱却とスキルの可視化

従来のマネジメントでは、経験豊富な上司が個人的な感覚で部下を指導し、結果的に成功するケースも多く見られました。しかし、それでは属人化が進み、他の管理者が同様の成果を上げることが難しくなります。ここで問われるのが、スキルの可視化と共有です。たとえば、部下との1on1ミーティングにおける問いかけ方、目標設定のプロセス、フィードバックの与え方などは、形式知として整理することで他者にも再現可能になります。これにより、組織としてのマネジメント力の底上げが期待できます。

ポータブルスキルを構成する3要素

ポータブルスキルの核となるのは、「対人関係力」「課題解決力」「自己変革力」の3つです。対人関係力とは、信頼関係を築く力であり、傾聴や共感、適切なフィードバックによって部下の主体性を引き出す基盤となります。課題解決力は、表面的な問題を超えて本質を見抜き、実行可能なアクションを導き出す能力です。そして自己変革力は、時代や環境の変化に柔軟に対応し、自身のマネジメントスタイルを見直し続ける姿勢を指します。これらは業種や職種を超えて活用可能であり、まさに持ち運べる力として、次世代のマネジメントに不可欠な基礎体力と言えるでしょう。

行動の変化が組織文化を変える 成功事例に学ぶ改善プロセス

行動の積み重ねが文化を形成する

組織文化とは、一朝一夕に変わるものではありません。しかし、日々の行動の積み重ねがやがて常識となり、価値観となり、文化へと昇華していきます。特にマネージャーの行動は、部下にとっての「モデル」となりやすく、その影響力は計り知れません。たとえば、日常的に感謝の言葉を伝える文化を根付かせたいのであれば、まずは管理職自身が率先して実践することが求められます。言葉よりも行動が文化をつくるという視点を持つことが、改善の第一歩となります。

実際の行動変化がもたらした成功事例

ある物流企業では、チーム間の連携不足が業務効率の低下を招いていました。そこで、各チームリーダーに対して、「毎朝5分のクロスチーム共有ミーティング」を導入するよう働きかけました。当初は形式的に行われていたこの取り組みも、リーダーが真摯に相手の意見に耳を傾け、自ら積極的に情報を開示するようになったことで、徐々にチーム間の信頼関係が構築されていきました。半年後には、情報の共有スピードが格段に向上し、業務の重複や抜け漏れが減少。結果として、納期遵守率が92%から98%にまで改善されました。このように、行動の些細な変化が組織全体の文化に影響を与えることは、数多くの企業事例で証明されています。

目に見える変化を生むための工夫

行動を変えるには、具体的な「観察」と「フィードバック」が不可欠です。管理職が部下の行動に目を向け、変化を捉えて言語化し、ポジティブに伝えることで、本人の自己効力感が高まり、継続的な行動変容が促されます。また、行動変化を表彰制度やナレッジ共有の場などに反映させることで、組織全体にとっての「成功体験」となり、文化として定着しやすくなるのです。

管理職が身につけるべきリーダーシップと育成の視点

リーダーシップの再定義

かつてのリーダーシップは、指示命令型で強い統率力が重視されていましたが、現代の組織では、共感と対話をベースにした「支援型リーダーシップ」が求められています。組織の成果を最大化するためには、メンバー一人ひとりの可能性を引き出し、自ら考え動ける状態をつくることが重要です。そのためには、管理職が「育てる」意識を持ち、単なる業務指導を超えて、キャリア形成や価値観の共有といった深い対話を行う必要があります。

「知っている」から「できる」への移行

多くの管理職がリーダーシップ理論を「知ってはいる」が「実践できていない」という課題に直面しています。これは、知識が行動に結びつくプロセスにおいて、十分な体験や内省の機会が不足しているためです。そこで効果的なのが、実践型の育成プログラムです。たとえば、ロールプレイやシミュレーションを通じて、実際の部下指導場面を再現し、そこでの発言や対応を振り返ることで、行動としてのリーダーシップが定着していきます。このような体験学習は、20年以上にわたる人材育成の現場でも高い効果が確認されています。

成長を支える「問いかけ」の技術

部下の自律性を高めるには、「答えを与える」のではなく、「問いを投げかける」指導が有効です。たとえば、「どうしてその方法を選んだのか?」「他に選択肢はあったか?」といった問いは、部下の内省を促し、思考の幅を広げます。このような問いかけを日常的に行うことで、部下は自ら考える力を養い、やがて自走できる人材へと成長していきます。リーダーにとっては、短期的な成果よりも、長期的な成長を見据えた関わりが求められるのです。

経営者と管理者が今すぐ実践できる解決策とは

日常業務に組み込む「育成の仕掛け」

忙しい日常の中でも、育成の時間を意識的に確保することは可能です。たとえば、毎週の定例ミーティングに「今週の気づき共有」の時間を5分設けるだけでも、メンバーの学びや成長を可視化し、チームとしての学習文化を醸成することができます。また、進捗確認の場を単なる報告の場ではなく、メンバーの思考や判断の背景を引き出す「問いかけの場」として再構築することで、業務と育成が融合した状態をつくることが可能です。

管理職が実行できる育成アクションの例

| 育成アクション | 目的 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 週次1on1の実施 | 個別フォローと内省の促進 | 離職防止、エンゲージメント向上 |

| ロールプレイ研修の導入 | 実践力の養成 | 対応力と自信の向上 |

| 日報へのフィードバック | 日々の行動への関心表明 | モチベーションの維持 |

| プロジェクトの任命 | 挑戦機会の提供 | 自己効力感の向上 |

経営者の関与が組織を変える

育成文化を根付かせるには、経営者自身が育成の重要性を言葉と行動で示すことが不可欠です。たとえば、全社朝会での発言において「人を育てることが最大の事業投資である」と明言したり、育成に積極的な管理職を表彰する制度を設けたりすることで、組織全体に対する強いメッセージとなります。経営層の姿勢が明確であればあるほど、管理職も安心して育成に取り組むことができ、結果的に組織の底力が高まるのです。

「できる管理職」を増やすための視点

最終的に求められるのは、知識や理論を身につけた「知っている管理職」ではなく、実際の現場で人を育て、成果を出せる「できる管理職」を組織内に増やすことです。そのためには、研修や制度だけでなく、日々の現場での実践と内省のサイクルを支援する仕組みが不可欠です。管理職一人ひとりが、「人を育てることは、自分自身が成長することでもある」という意識を持ち続けることが、持続可能な組織づくりへの第一歩となるのです。

マネジメント人材の育成に課題を感じていませんか?

株式会社CRAYONZの「超体験型研修」は、管理職・リーダー層が“思い通りにならない現実”の中で判断力・リーダーシップ・組織マネジメントを体得できる独自プログラムです。従来の座学研修では身につきにくい「現場で活かせるスキル」を、野外・水中・室内・瞑想の4つの実践的体験を通じて習得可能。大手からベンチャーまで500社以上に導入され、管理職研修・リーダー育成研修として高い評価を得ています。

- 人材育成のプロとして20年以上、延べ11万人以上を指導し、一流企業を含む500社以上の人材教育を担当。非行少年少女の更生活動や社会貢献活動、被災地支援活動などが評価され、数々の受賞歴を持つ。他にも世界的な社会活動団体で日本人初のメンバーにも選出。 リーダーシップ育成や組織開発を專門とし、多くの人の組織の成長を支援。 実績に裏打ちされた行動力と情熱で、挑戦を続ける姿勢が様々な業界からの共感を集めている。

最新の投稿

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法 お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容

お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容 お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験

お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験 お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

コメント