栃木県那須にある日本唯一の実践型人材開発センターで、延べ11万人以上を育てた専門家が監修する超体験型野外研修を提供。座学では得られない行動変容やチームワークを、高さ13メートルの特殊コースで体感しながら身につける。経営者や研修担当者必見の次世代育成プログラム。

急速に変化する現代社会において、企業が持続的に成長を続けるためには、単なる知識の習得ではなく、実際の行動に結びつく人材育成が求められています。栃木県那須にある日本唯一の実践型人材開発センターでは、これまで延べ11万人以上の育成実績を持つ専門家の監修のもと、従来の座学では得られない「行動変容」や「チーム力」を育む超体験型野外研修が実施されています。本稿では、経営層や研修企画担当者が直面する人材育成の課題に対し、この革新的なプログラムがどのように応え、組織と個人の変革を導くのかを、専門的な視点から詳しく解説していきます。

目次

座学では限界がある 人材育成の課題をどう乗り越えるか

人材育成において長年主流とされてきた座学型研修には、一定の知識習得効果がある一方で、実際の職場での行動変容やマインドセットの変化にまで到達しづらいという構造的な限界があります。多くの企業では、研修直後には受講者の意識が高まるものの、日常業務に戻るとその効果が薄れ、時間とともに元に戻ってしまうという課題を抱えています。

このような背景のもと、研修の本質的な目的である「現場での実践力の向上」を実現するには、知識のインプットに加え、それをリアルな状況下で活用する「体験型学習」が不可欠です。特に、変化の激しい市場環境や多様な価値観が交錯する現代においては、予測不能な状況における判断力、リーダーシップ、そしてチームでの協働力といった要素が重視されており、これらは座学だけでは身につけることが困難です。

実際、20年以上にわたり11万人以上の人材育成に携わってきた専門家の経験からも、知識のみを詰め込む研修では、受講者の行動が変わることは稀であるとされています。重要なのは、「自ら体験し、考え、動く」プロセスを通じて、自分自身の限界や思考パターンを客観的に見つめ直す機会を提供することです。こうした観点から、野外研修という形式は、従来の枠組みを超えた学びの場として注目を集めています。

成長を加速させるリアルな体験環境とは

人は予測可能な環境ではなく、思い通りにならない“リアル”な状況下でこそ、本質的な変化を遂げます。実践型の野外研修では、自然の中という制御不能な環境で、受講者が自らの意志で判断し行動することが求められます。気候の変化や身体的な挑戦、不確実性に満ちたタスクが連続する中で、理屈ではなく「体感」として学ぶことで、机上では得られない深い気づきが生まれるのです。

このような環境では、日常の組織階層や役職の枠組みが一時的に外れ、参加者個々が「人」として向き合うことが求められます。結果として、普段は見えづらい思考の癖やコミュニケーションパターンが浮き彫りになり、内省と対話による成長が促進されます。特に、管理職やリーダー層にとっては、率先して動く姿勢や他者を巻き込む力が試されるため、実践を通じてリーダーシップの本質を再確認する好機となります。

また、体験を通じて得られる学びは、単なる記憶ではなく「身体知」として定着するため、研修後も長期的に行動の変化が持続しやすいという特性があります。これは、従来型の研修と比較して、明確な成果として企業内でのパフォーマンス向上に結びつきやすい点として高く評価されています。

日本唯一の実践型人材開発センターがもたらす革新

栃木県那須に位置する実践型人材開発センターは、日本国内で唯一、野外環境を活用して本格的な人材育成を行う施設として、他に類を見ない存在です。広大な敷地と高度に設計された特殊コース、そして20年以上にわたる研修ノウハウの蓄積により、ここでのプログラムは単なるアウトドアイベントではなく、戦略的に設計された「学習の場」として機能しています。

このセンターの最大の特徴は、「体験→内省→対話→行動計画」というサイクルを徹底して組み込んでいる点にあります。受講者は、非日常のフィールドで極限に近い体験をし、その経験を通して自らの価値観や行動原理に向き合います。その後、専門ファシリテーターによるフィードバックとグループディスカッションを通じて内省を深め、職場に戻ってからの行動計画にまで落とし込むことで、研修が一過性のものにならず、実務への接続が明確になります。

さらに、年間を通じて500社以上の企業がこのセンターの研修を導入しており、その中にはJR東日本やNTTデータ、コカ・コーラといった業界を代表する企業も含まれています。こうした実績が示す通り、実践型センターは、企業の人材戦略にとって欠かせないパートナーとして信頼を集めています。

高さ13メートル超の特殊コースで鍛えるチーム力と自律性

この研修の象徴とも言えるのが、高さ13メートルを超える特殊コースです。一見するとアスレチックのような構造ですが、その本質は「心理的限界への挑戦」にあります。高さ、揺れ、不安定な足場といった要素が組み合わさったコースでは、受講者は恐怖や不安と正面から向き合いながら、一歩を踏み出す勇気と自己制御力、そして他者との信頼関係を築く力が問われます。

特に注目すべきは、これらの体験がチーム単位で行われる点です。一人では達成困難な課題に対し、仲間と声を掛け合い、支え合いながら進むプロセスを通じて、自然と「心理的安全性」が醸成されます。そして、この安全性が確保された状態でこそ、人は本音を語り、挑戦を恐れず、創造的な行動をとることが可能になるのです。これは、職場におけるイノベーションや自律的な行動を促進するうえで極めて重要な要素となります。

このように、物理的な挑戦を通じて得られる学びは、単なる体力や勇気の証明ではなく、組織内でのリーダーシップやフォロワーシップのあり方を体感的に学ぶ絶好の機会となります。受講者はこの経験を通じて、自分の強みと弱みを認識し、他者との協働の中で新たな行動スタイルを模索するようになります。

ポータブルスキルを野外で実践的に体得する理由

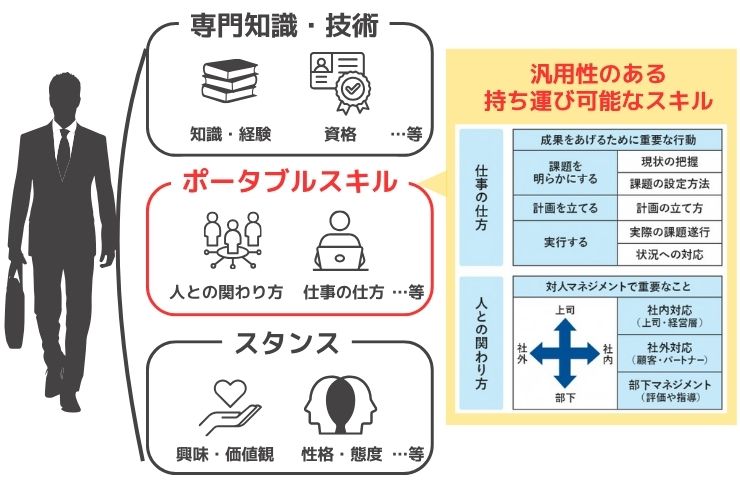

いま、企業が求める人材像は、特定の職種や業種に依存せず、どのような環境でも成果を出せる「ポータブルスキル」を備えた人材です。ポータブルスキルとは、課題解決力、リーダーシップ、対人関係力、柔軟性、自己管理能力など、どの職場でも通用する普遍的な能力を指します。これらのスキルは、知識として知るだけではなく、実際の経験を通じて体得することが欠かせません。

野外研修では、まさにこのポータブルスキルを実践的に磨くための環境が整っています。例えば、限られた時間と資源の中でミッションを遂行するタスクでは、戦略的思考と迅速な意思決定が求められます。また、予期しないトラブルへの対応を通じて、リーダーシップやストレス耐性が試されるなど、日常業務よりもむしろ濃密な経験が凝縮されています。

この点において、野外研修は単なる「非日常」ではなく、「現実を凝縮した学習場」と位置づけられます。受講者はここでの学びを職場に持ち帰り、あらゆる業務に応用することで、組織全体の柔軟性と対応力を高める原動力となるのです。

| ポータブルスキル | 野外研修での具体的な体験 | 職場での応用例 |

|---|---|---|

| 課題解決力 | 制限時間内でのチーム課題達成 | プロジェクトのトラブル対応 |

| リーダーシップ | 高所チャレンジでの統率と指示 | 部下指導・意思決定 |

| 対人関係力 | 初対面同士での信頼構築 | 部署間連携や交渉 |

| 柔軟性 | 予期せぬ天候変化への適応 | 顧客ニーズや市場変化への対応 |

| 自己管理力 | 体力・精神力のセルフコントロール | 業務の優先順位管理・セルフマネジメント |

このように、野外という非日常環境での体験は、実務に直結するスキルの実践演習の場として極めて有効です。多くの企業がこのアプローチを取り入れ始めている背景には、理論ではなく「経験からの学び」こそが、変化に強い人材を育てる唯一の道であるという確信があります。

延べ11万人以上を育てた専門家が導く行動変容のプロセス

なぜ「体験」が行動を変えるのか

人は頭で理解したことと、実際に体験して得たこととでは、記憶への定着や行動への影響力に大きな差があります。特にビジネスの現場においては、知識を持っているだけでは成果にはつながりません。実際にどのように行動するか、どう反応し、どう判断するかが問われます。だからこそ、座学ではなく「体験」を通じて学ぶことが重要なのです。

このプロセスにおいて鍵となるのは、「安全な失敗体験」と「内省の機会」です。たとえば、高さ13メートルを超える特殊なアクティビティに取り組むことで、自分の限界や恐怖、仲間との信頼関係が試されます。このような非日常の環境下では、普段の行動パターンや思考のクセが表出しやすくなります。そして、その体験を仲間と共有し、フィードバックを交えながら内省することで、自らの行動を見つめ直すきっかけを得るのです。これは、机上の理論では得られない非常に貴重な学びとなります。

20年以上にわたる成功事例の共通点

20年以上にわたり、延べ11万人以上のビジネスパーソンを育成してきた専門家が導くこのプロセスには、いくつかの共通項があります。それは、体験したことを「その場限り」にせず、日常業務にどう活かすかを明確にするフォローアップ体制の存在です。単にアクティビティを楽しむだけではなく、その体験からどのような教訓を得たのか、そしてそれを自社の課題解決やチーム運営にどう適用するのかまでを掘り下げることで、初めて行動変容が定着します。

さらにこのプロセスは、個人の変化だけでなく、組織全体の風土変革にもつながります。リーダー層が先頭に立って行動を変えることで、現場のメンバーにも波及効果が生まれ、結果として業績向上や離職率の低下といった具体的な成果へとつながっていくのです。

成果につながる研修を求める経営者や担当者への提案

研修の「目的」と「手段」を取り違えない

研修を企画する際、多くの企業が陥りがちなのが、「研修を実施すること」自体が目的になってしまうことです。しかし本来、研修は組織の課題を解決し、業績や人材の質を向上させるための「手段」に過ぎません。つまり、目的は常に「成果」であり、そこに至る道筋を慎重に設計する必要があります。

そのためには、まず現状の課題を明確にし、どのような変化を望むのかを定義することが不可欠です。そして、その変化を生み出すために最適な研修手法を選ぶべきです。座学で得られる知識が必要な場面ももちろんありますが、実際の行動を変えたいのであれば、それにふさわしい「体験型」の要素を取り入れることが求められます。

研修目的と手法の適合表

| 目的 | 適した研修手法 | 期待される変化 |

|---|---|---|

| 知識習得 | 座学・eラーニング | 業界知識や制度理解の向上 |

| 行動変容 | 体験型研修・ロールプレイ | リーダーシップやコミュニケーションの改善 |

| チーム力強化 | 野外活動・共同課題解決型研修 | 信頼関係の構築と組織風土の改善 |

| 戦略実行力の向上 | 実践型ワークショップ | 意思決定の質とスピードの向上 |

本気の変化には「本気の環境」が必要

人が本気で変わるには、それに見合った「本気の環境」が必要です。栃木県那須に設けられた日本唯一の実践型人材開発センターは、その象徴とも言える場です。都市の喧騒から離れ、自然に囲まれたこの施設では、参加者が日常の役職や立場から解放され、本来の「人間」として向き合うことができます。

この環境下での学びは、一過性の感動では終わりません。なぜなら、リアルな課題に対する取り組みを通じて、人としての在り方や、チームとの関わり方を問い直すことができるからです。こうした体験は、戻った後の行動にも確実に反映され、組織全体のパフォーマンス向上へとつながっていくのです。

体験後に変わる組織の空気と社員の意識

「あの経験があったから変われた」という確信

実践型研修を体験した多くの社員が口を揃えて語るのが、「あの経験が自分を変えた」という実感です。たとえば、普段は控えめで発言の少なかった社員が、研修後には会議で積極的に意見を述べるようになったり、チーム内で自然とリーダーシップを取るようになったりする光景は、決して珍しくありません。

この変化は単なる雰囲気の変化ではなく、組織の文化そのものを変える力を持っています。特に、上下関係や部門の壁を越えて本音で対話する機会が少ない企業にとって、実践型の体験は非常に強力な「潤滑油」となります。共に困難を乗り越えた体験は、信頼関係を飛躍的に高め、業務上の連携にも自然な一体感をもたらします。

上司と部下に生まれる新たな信頼

体験型研修では、役職や年齢に関係なく、同じ状況に身を置くことで、上司と部下の関係性にも変化が生まれます。普段はなかなか見せることのない「弱さ」や「迷い」を上司が見せることで、部下からの信頼はむしろ強くなります。そして、部下もまた、自分の意見や想いを率直に伝えるようになります。こうした相互理解と信頼の土台ができあがることで、組織の中に「心理的安全性」が芽生え、イノベーションや挑戦が生まれやすい風土へと変わっていくのです。

「思い通りにならない現実」だからこそ本物の成長が生まれる

予測不能な状況でこそ試される「本当の力」

現代のビジネス環境は、変化が激しく、予測が困難です。そうした中で成果を出し続けるためには、マニュアルや手順だけでは対応できない「本当の力」が求められます。すなわち、それは「対応力」「判断力」「協働力」など、どこでも使えるポータブルスキルであり、非認知能力とも言える資質です。

実践型の研修では、こうしたスキルを自然と鍛えることができます。なぜなら、すべてが計画通りには進まない現実の中で、瞬時の判断やチームとの連携が必要だからです。ある参加者は、高所のアクティビティにおいて、自分の恐怖を乗り越えるだけでなく、仲間を励ましながら共にクリアするという経験を通じて、「リーダーシップとは指示することではなく、共にいることだ」と実感したと語っています。

「失敗」が許される場が成長を加速させる

通常の業務の中では、失敗は避けるべきものとされがちです。しかし、学びの場においては、「失敗こそが最大の教師」になります。実践型研修では、あえて思い通りにならない状況が設計されており、参加者はその中で試行錯誤を繰り返します。失敗しても責められることはなく、むしろその経験をどう活かすかが問われます。

こうして得られた経験は、自信となり、自律性を育みます。自ら考え、動き、仲間と支え合うことで、業務においても「自分ごと」として主体的に取り組む姿勢が身につきます。このような成長こそが、これからの時代に求められる人材像そのものなのです。

「現実は思い通りにならない」——だからこそ、その中でどう動くかが問われます。そして、その力は、机上の講義では決して得られない、リアルな体験の中でこそ養われるのです。

これまでの一般的な研修に限界を感じていませんか?

株式会社CRAYONZの「超体験型研修」は、管理職・リーダー層が“思い通りにならない現実”の中で判断力・リーダーシップ・組織マネジメントを体得できる独自プログラムです。

従来の座学研修では身につきにくい「現場で活かせるスキル」を、野外・水中・室内・瞑想の4つの実践的体験を通じて習得可能。大手からベンチャーまで500社以上に導入され、管理職研修・リーダー育成研修として高い評価を得ています。

- 人材育成のプロとして20年以上、延べ11万人以上を指導し、一流企業を含む500社以上の人材教育を担当。非行少年少女の更生活動や社会貢献活動、被災地支援活動などが評価され、数々の受賞歴を持つ。他にも世界的な社会活動団体で日本人初のメンバーにも選出。 リーダーシップ育成や組織開発を專門とし、多くの人の組織の成長を支援。 実績に裏打ちされた行動力と情熱で、挑戦を続ける姿勢が様々な業界からの共感を集めている。

最新の投稿

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法 お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容

お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容 お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験

お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験 お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

コメント