20年以上にわたり11万人以上を育成してきた「超体験型」研修の第一人者が語る。成果を出す若手を育てるリーダーシップ開発の新常識!単なる知識ではなく行動を変える力を養う実践的アプローチとは?

20年以上にわたり11万人以上の人材育成に携わってきた「超体験型」研修の第一人者が語る、若手が成果を出すためのリーダーシップ開発。その鍵は、単なる知識の伝達ではなく、現場で自ら考え行動し、他者と協働して課題を乗り越える「現場力」を育むことです。本記事では、若手が自発的に動き出す組織づくりの要諦と、失敗を力に変える実践的なアプローチについて、深く掘り下げていきます。

目次

現場で生きるリーダーシップを育てるには何が必要か

「知っている」だけでは通用しない時代の到来

これまでの人材育成では、知識やノウハウのインプットが重視されてきました。しかし、変化の激しい現代においては、「知っている」ことが必ずしも「できる」ことにつながるとは限りません。特に現場では、予測不可能な状況に直面した際に、自ら判断し、周囲と協働して打開策を見出す力が求められます。こうした現場対応力こそが、これからのリーダーに必要な本質的な力なのです。

リーダーシップとは「役職」ではなく「状態」

リーダーシップという言葉が、しばしば「管理職」や「上司」といった役職と結びつけられがちですが、実はそれは誤解です。真のリーダーシップとは、どの立場にあっても周囲に良い影響を与え、行動を促す力のことを指します。つまり、新入社員であっても、プロジェクトの中で他者を巻き込み、目標に向けて前進する姿勢を見せれば、それは立派なリーダーシップなのです。このような「役職に依存しないリーダーシップ」を育てるためには、現場での実践と内省の繰り返しが欠かせません。

「超体験型」アプローチが引き出す真の力

従来の座学中心の研修では、知識の定着はあったとしても、現場での応用力や判断力を高めるには限界があります。一方、超体験型の研修では、現場を模したリアルな状況設定の中で、受講者自らが課題に向き合い、失敗や葛藤を体験します。その過程で生まれる気づきこそが、自分自身の行動変容を促す核となるのです。研修の場で一度でも「自分が変わった」と実感できれば、その後の業務でも自ら動こうとする姿勢が自然と生まれてきます。

若手が自ら動き出す 組織に必要なポータブルスキルの正体

変化に対応できる人材が求められる背景

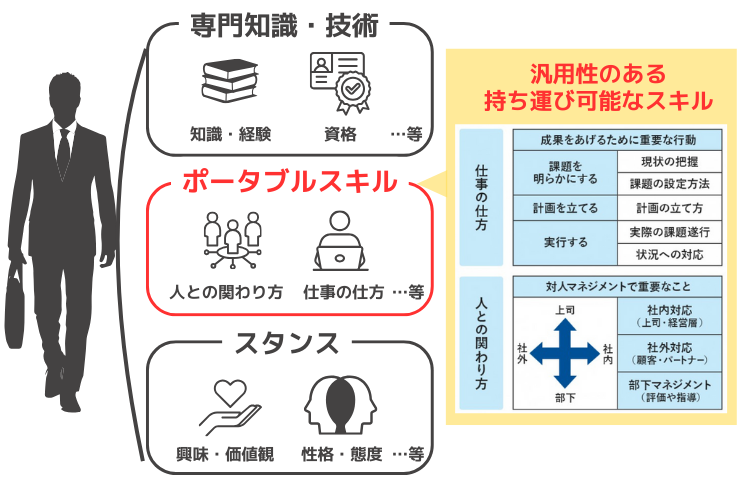

社会構造の変化や技術革新のスピードが加速する中、企業が求める人材像も大きく変わってきました。特定の専門知識やスキルだけでなく、どのような環境でも自ら考え、他者と協働しながら課題を乗り越える力、すなわち「ポータブルスキル」が重要視されています。これは一つの部署や職場にとどまらず、どこに行っても活躍できる汎用的な能力であり、企業の持続的な成長に不可欠な人材の条件とも言えるでしょう。

ポータブルスキルの構成要素とは

ポータブルスキルは一言で言えば、社会で活きる「実践知」ですが、その中には複数の要素が含まれています。たとえば、論理的に物事を捉え判断する「思考力」、他者と対話し合意を形成する「対人関係力」、そして困難な状況でも最後までやり切る「遂行力」などが挙げられます。以下の表に、ポータブルスキルの主な構成要素とそれが発揮される場面をまとめました。

| スキル要素 | 具体的な内容 | 発揮される場面 |

|---|---|---|

| 思考力 | 複雑な状況を整理し、論理的に判断する力 | 課題解決、戦略立案、意思決定 |

| 対人関係力 | 他者と信頼関係を築き、協働する力 | チームマネジメント、交渉、顧客対応 |

| 遂行力 | 困難に直面しても粘り強く行動し続ける力 | プロジェクト推進、目標達成、変革対応 |

自発的な行動を引き出すための土壌づくり

これらのスキルを若手が自ら体得するためには、単なる知識提供では不十分です。むしろ重要なのは、「やってみたい」「挑戦したい」と思える環境づくりです。現場での裁量を少しずつ増やし、他者と協力しながら試行錯誤する機会を積極的に与えることで、若手は自分の力で動く感覚を掴んでいきます。さらに、上司や先輩がフィードバックを通じて伴走することで、学びの質が飛躍的に高まるのです。

あえて失敗を体験させる理由 行動を変える「つまずきの力」

成功体験よりも深く刻まれる「失敗の記憶」

人が本質的に学ぶのは、成功よりもむしろ失敗の経験からだと言われています。特に、現場での小さな失敗が、自分の思考や行動パターンに気づくきっかけとなり、その後の改善行動につながるケースは非常に多く見られます。超体験型の研修では、あえて受講者がうまくいかない状況に直面するように設計されています。それにより、表面的な理解ではなく、自らの行動を深く見つめ直す機会を得ることができるのです。

内省と再挑戦のサイクルが行動変容を促す

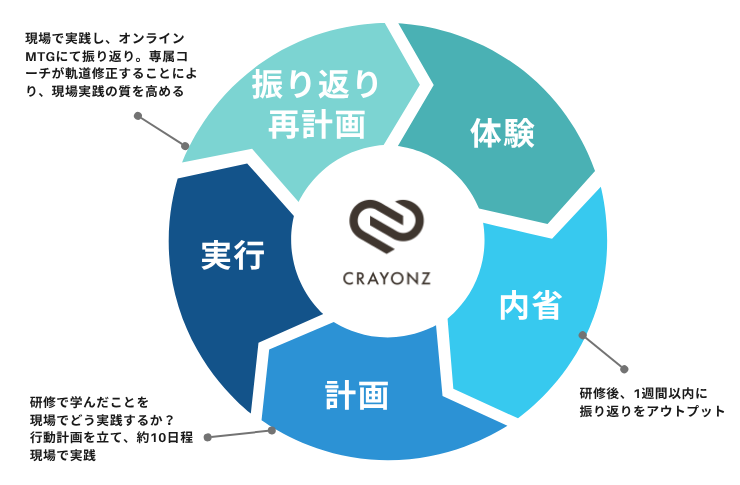

失敗をただ経験するだけでは、行動変容にはつながりません。重要なのは、その失敗をどのように振り返り、次の行動にどうつなげるかです。具体的には、体験→内省→言語化→再挑戦という短いサイクルを繰り返すことで、若手は自分自身の思考や態度、行動の癖に気づき始めます。そして、その気づきをもとに少しずつ行動を変えていくことで、自律的な成長が促されていくのです。

「つまずき」は組織にとっての宝でもある

若手のつまずきや失敗を、組織としてどのように受け止めるかも、育成の成否を左右します。もし失敗に対して過度な叱責や否定的な評価を下してしまえば、若手は挑戦を避けるようになり、成長の機会を失ってしまいます。しかし、つまずきを肯定的に捉え、「何を学んだか」を一緒に考える文化があれば、組織全体が学習する集団へと進化していきます。リーダーがその姿勢を体現することで、失敗を恐れずに挑戦する風土が根付き、若手の主体性が自然と育まれていくのです。

対話と内省を繰り返す短い学びのサイクルが成果を生む

うまくいかない場面こそ、成長の起点になる

現場で起きる問題や課題に直面したとき、多くの管理職やリーダーは即座に解決策を求めて動こうとします。しかし、真に求められているのは、まず立ち止まり、その状況に対して「なぜうまくいかなかったのか」「何が見えていなかったのか」と自らに問いかける姿勢です。こうした内省のステップを踏むことで、表面的な解決ではなく、本質的な気づきにたどり着くことができます。

特に、あえてうまくいかない状況をプログラムに組み込む実践型の育成手法は、リーダーとしての成長を飛躍的に加速させてくれます。成功体験による達成感も重要ですが、それ以上に、「つまずいた瞬間の振り返り」が、その後の行動を根本から変える力を持っているのです。失敗や葛藤を避けず、意図的に小さな試練を設け、それを繰り返し乗り越える過程こそが、現場で本当に使える力を育てます。

体験 → 内省 → 言語化 → 再挑戦のサイクル

この学びのサイクルは、短期間で何度も回すことに意味があります。短いサイクルであるからこそ、ひとつひとつの経験が記憶に鮮やかに残り、実践知として蓄積されていくのです。最初の体験で気づけなかった視点も、内省を通じて明らかになり、それを言語化することで他者との共有が可能になります。そこから再び挑戦することで、同じ状況でも異なるアプローチが取れるようになり、確実な成長へとつながっていきます。

このプロセスは、単なるスキル習得ではなく、判断・対話・実行という「現場力」を鍛えるための道筋でもあります。特にビジネスの第一線で活躍するリーダーには、知識量よりも、その場で適切に判断し、他者と合意を形成し、最後までやり切る姿勢が求められます。そうした力は、教科書や座学では決して身につきません。実際の現場に近い状況で自ら動き、考え、気づきを得ることでのみ習得できるのです。

短いサイクルがなぜ効果的なのか

従来の人材育成では、長期間かけて理論や知識を積み上げるスタイルが主流でした。しかし、変化の激しい現代においては、一度に大量の情報を与えても、それをどう使えばよいか迷ってしまうケースが増えています。そこで注目されているのが、短期集中での体験→内省→再挑戦という手法です。このプロセスを複数回繰り返すことで、自ら考える力と実践力が自然と身についていきます。

| 学びのサイクル | 特徴 | 得られる効果 |

|---|---|---|

| 体験 | 実際の課題に取り組む | 現場感覚と当事者意識の醸成 |

| 内省 | 自分の行動や思考を振り返る | 自己認識と課題発見力の向上 |

| 言語化 | 気づきを言葉にして共有 | 他者との共感と理解の深化 |

| 再挑戦 | 改善した行動を再び実践 | 実行力と継続力の強化 |

対話を通じて他者の視点を取り込む

一人で内省を重ねるだけでは、どうしても視野が偏ってしまうことがあります。そこで重要になるのが「対話」です。他者の視点に触れることで、自分では見落としていた要素に気づかされ、新たな問いが生まれます。特に、異なる価値観や背景を持つ人との対話は、自分の枠を広げる絶好の機会となります。

このような対話を中心に据えた学びの場では、指導者が一方的に教えるのではなく、参加者同士が互いに気づきを引き出し合う関係性が築かれます。そうした学びの場こそ、自律型のリーダーを育てるために必要不可欠な土壌となるのです。企業の現場でも、自ら行動し、周囲を巻き込みながら成果に向かって進むリーダーが求められている今、こうした学びのスタイルが確かな効果を生んでいます。

11万人を変えてきた専門家が語る リーダー育成に必要な視点とは

「教える」ではなく「引き出す」アプローチ

20年以上にわたり、11万人以上の人材育成に携わってきた実践家が一貫して重視してきたのは、「教える」ことより「引き出す」ことです。人は、自ら気づいたときにこそ本当に動きます。外から与えられた知識や命令ではなく、自分の中から湧き上がる納得感こそが、行動を変える原動力になるのです。

特に、リーダー層においては、単なるマネジメントスキル以上に、自分自身の内面に向き合い、価値観や信念を明確にすることが求められます。なぜこの仕事をするのか、なぜこのチームを率いるのか。その問いに自ら答えを見出すことで、リーダーとしての在り方が揺るぎないものになります。そうした深い内省を促すためには、従来型の座学や講義では限界があります。まさに、「体験し、気づき、語る」プロセスが不可欠なのです。

現場で活きる「ポータブルスキル」の重要性

これからの時代、技術や業界の変化が加速する中で、ひとつの専門性だけに頼るのはリスクが高まっています。そこで注目されるのが、どんな環境でも応用できる「ポータブルスキル」の存在です。具体的には、状況を的確に読み取り、他者と合意を形成し、最後まで責任を持ってやり切る力です。

こうしたスキルは、業務の中で磨かれるものではありますが、意識的に訓練の場を設けることで、より早く確実に育てることが可能です。実績ある育成機関では、あえて不確実で困難な状況を設定し、参加者に葛藤や迷いを経験させます。その上で、何を考え、どう行動したのかを振り返り、再び挑戦する機会を設けることで、ポータブルスキルが自然と体得されていきます。

他者との関係性の中で力を発揮する

リーダーに求められる力は、単独で発揮されるものではありません。常にチームや組織、そして顧客との関係性の中で現れるものです。そのため、他者との関係性をどう築き、どう影響を与えるかが極めて重要になります。

この視点からも、対話を中心に据えた育成手法の重要性が浮かび上がります。相手の立場や感情を理解し、その上で自分の考えを伝える力。矛盾や対立を乗り越え、共通の目的に向かって協働する姿勢。こうした「関係性の中でのリーダーシップ」は、実践を通してしか磨かれません。リアルな体験の中でこそ、真のリーダーとしての姿勢が育まれていくのです。

リーダー育成の未来に必要なもの

これからの時代において、リーダーシップの定義そのものが変わりつつあります。権威や肩書きに頼るのではなく、自らの人間性と行動によって周囲を巻き込む力が問われています。そのためには、自分自身を深く理解し、自分の言葉で語り、実行する力が不可欠です。

そのようなリーダーを育てるには、単なる知識の伝達ではなく、参加者一人ひとりの中にある可能性を引き出す教育が求められます。過去の成功体験や方法論にとらわれず、「問い続ける姿勢」「学び続ける姿勢」を持ち続けることこそが、これからのリーダーに必要な資質なのです。

そして、そうした姿勢こそが、組織の文化を変え、持続的な成果を生む原動力になります。リーダー育成は、個人の成長にとどまらず、組織全体の未来を形づくる重要な投資であることを、あらためて心に刻む必要があるのではないでしょうか。

これまでの一般的な研修に限界を感じていませんか?

株式会社CRAYONZの「超体験型研修」は、管理職・リーダー層が“思い通りにならない現実”の中で判断力・リーダーシップ・組織マネジメントを体得できる独自プログラムです。

従来の座学研修では身につきにくい「現場で活かせるスキル」を、野外・水中・室内・瞑想の4つの実践的体験を通じて習得可能。大手からベンチャーまで500社以上に導入され、管理職研修・リーダー育成研修として高い評価を得ています。

- 人材育成のプロとして20年以上、延べ11万人以上を指導し、一流企業を含む500社以上の人材教育を担当。非行少年少女の更生活動や社会貢献活動、被災地支援活動などが評価され、数々の受賞歴を持つ。他にも世界的な社会活動団体で日本人初のメンバーにも選出。 リーダーシップ育成や組織開発を專門とし、多くの人の組織の成長を支援。 実績に裏打ちされた行動力と情熱で、挑戦を続ける姿勢が様々な業界からの共感を集めている。

最新の投稿

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法 お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容

お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容 お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験

お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験 お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

コメント