延べ11万人以上を指導してきた人材育成のプロが実践する超体験型リーダーシップ研修。若手社員が自ら気づき動き出す教育法で、組織に変革をもたらす。栃木県那須の実践型人材開発センターでの独自プログラムも紹介。

現代の企業において、若手人材の育成は経営の根幹を支える重要な課題です。特に変化の激しいビジネス環境においては、単なる知識やスキルの習得だけではなく、自ら考え、行動し、組織に貢献できる「実践的なリーダーシップ」を若手のうちから身につけることが求められています。本記事では、延べ11万人以上の人材を育成してきた実践教育の専門家による「超体験型リーダーシップ研修」の内容と、その驚くべき成果について詳しく解説します。特に栃木県那須に設置された日本唯一の「実践型人材開発センター」で展開される独自プログラムにも触れながら、若手が自発的に動き出す教育の本質に迫ります。

目次

- 若手社員に必要なリーダーシップとは何かを再定義する

- 若手にこそ求められるリーダーシップの発揮

- 若手×リーダーシップがもたらす組織的価値

- 若手がリーダーシップを発揮するための鍵

- 自己認識と強みの活用

- 主体性・課題発見力

- 巻き込み力・協働力

- 挑戦・失敗を受容するマインド

- 若手のためのリーダーシップ育成プログラム設計

- 若手リーダーシップを阻む壁と打破

- 若手リーダーシップを現場で育む日常アクション

- ケーススタディ(事例)

- 若手リーダーシップを人材戦略に据える(マクロ視点)

- 教えるから引き出すへ 若手が自発的に動き出す教育手法

- 20年以上の実績を誇る人材育成の第一人者による指導の強み

- 企業500社以上が導入した超体験型研修の成果

- 成果を生むリーダーシップ研修と一般的な研修との違い

- 若手の個性と強みを伸ばすためのアプローチ方法

- 実践で鍛える 社会で活きる力を身につける研修プログラム

- 研修の効果測定とフィードバックの重要性

- 栃木県那須にある【実践型人材開発センター】の全貌

- 現場で即応用できる実践的スキルの習得方法

- 実務に直結する設計されたフィードバック

- 講師の関わり方が変える 若手の主体性と行動力の育て方

- 研修後に変化が見える 若手リーダーの成長事例

- 経営者と人事が押さえるべき 若手育成の最新トレンド

- 心理的安全性と挑戦機会の両立が鍵となる

- 最新の投稿

若手社員に必要なリーダーシップとは何かを再定義する

これまで多くの企業が実施してきたリーダーシップ研修は、管理職を対象としたものであり、指示を出す、部下を統率する、といった「上に立つ力」としてのリーダーシップに重きを置いてきました。しかし、今の時代に求められているのは、「立場に関係なく周囲に良い影響を与える力」、すなわち“自立型リーダーシップ”です。若手社員であっても、自ら課題を発見し、他者と協働しながら解決へと向かう姿勢を持つことが、組織全体の活性化に直結します。

このようなリーダーシップの再定義が求められる背景には、組織のフラット化やダイバーシティの進展があります。従来のような階層的な指示命令型のマネジメントでは、変化に迅速に対応することは難しく、現場で起きている問題をその場で解決する力が不可欠です。したがって、若手のうちから「自ら考え、他者を巻き込みながら動く力」を育成することは、長期的な競争力の確保にもつながります。

若手にこそ求められるリーダーシップの発揮

現代企業において、「若手」の存在はこれまで以上に重要です。ただ「若手だから学ばせる」「若手だから指示待ち」といった旧来の育成スタイルではなく、むしろ若手が早期からリーダーシップを発揮することで組織が変わる、という視点が主流になりつつあります。ここで言う「リーダーシップ 若手」とは、年齢・役職に関わらず若手が主体的に動き、チームや業務の方向を変革できる力のこと。私たちが提供する超体験型リーダーシップ研修も、まさにこの「リーダーシップ 若手」を土台に据えています。

若手が「自分にはリーダーシップがある」「組織を変えられる」という実感を持つこと――その実感こそが、若手の成長を加速させ、結果として組織全体の活性化につながります。

若手×リーダーシップがもたらす組織的価値

若手がリーダーシップを発揮できると、次のような組織的価値が生まれます。

- スピードと柔軟性の向上

「若手 × リーダーシップ」が成立すると、現場からの変化提案が迅速になります。若手は固定概念に縛られにくく、斬新な発想を提示できます。若手がリーダーシップをとって動くことで、組織はスピード感を増し、変化への適応力が高まります。 - 次世代リーダーの育成基盤

リーダーシップという育成観を早期から持つことで、若手が将来の管理職候補という枠を超え、今この瞬間から影響力を持つ存在として育ちます。 - 組織文化の変革促進

若手が主体的にリーダーシップを発揮し始めると、組織文化そのものが「待ち」から「動き」へとシフトします。若手が発案し、動き、巻き込み、成果を出す――その姿が他のメンバーや上司にも波及し、組織にポジティブな循環を生みます。

若手がリーダーシップを発揮するための鍵

若手にリーダーシップを持たせ、発揮させるには、いくつかの鍵となる要素があります。私たちの現場知見も踏まえ、「若手 × リーダーシップ」の観点で整理します。

自己認識と強みの活用

若手がリーダーシップを発揮するためには、まず自分自身を理解することが不可欠です。「自分が何に強いか」「どんな価値を出せるか」「どこが弱点か」を若手の段階で言語化しておくと、リーダーシップの実践が一気に進みます。強みに基づく役割設計は、自然体で持続可能な若手リーダーシップを生みます。

主体性・課題発見力

指示待ちではなく、若手自らが課題を発見し、「これは自分が動くべきだ」と感じて行動できることが中心軸です。若手が主体的に動けるよう、少しハードルのあるタスクや現場での問題解決を任せる設計が、リーダーシップの筋力を鍛えます。

巻き込み力・協働力

若手が発揮するリーダーシップは、「役職上のリーダー」ではなく「影響で動かすリーダー」。他部署を巻き込む、メンバーの意見を聴く、協働の流れをつくる――これらがリーダーシップの身体技法です。

挑戦・失敗を受容するマインド

若手がリーダーシップをとろうとすると、失敗の可能性は当然あります。挑戦を歓迎し、失敗から学ぶ風土こそが、リーダーシップを伸ばす土壌です。私たちは研修設計の段階から、心理的安全性と挑戦機会の両立を仕組み化します。

若手のためのリーダーシップ育成プログラム設計

若手がリーダーシップを実践できるよう、私たちの超体験型研修をベースに、リーダーシップに特化したプログラム設計のポイントを整理します。

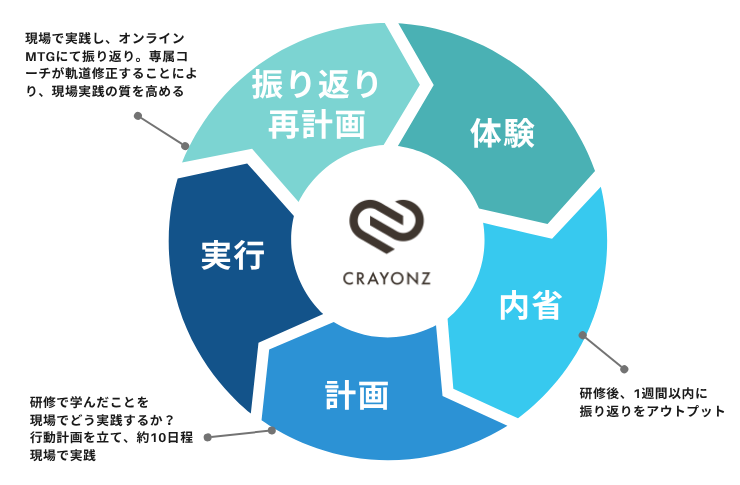

- 体験・実践重視

若手には知識だけでなく、現場に近い高密度の体験を通じて「リーダーシップ 若手」の実感を得てもらいます。演習は単発で終わらせず、事前課題→実践→振り返り→現場実装までを一連で設計します。 - 振り返りとフィードバック

若手がリーダーシップを発揮した直後に、行動と言語化を結びつける振り返りを配置。講師・メンターは「良かった点」「次の一手」を問う問いかけ型フィードバックで、若手自身の気づきを引き出します。 - 個別最適化/強み引き出し

入社1〜2年目と3〜5年目では課題が違います。私たちは若手のキャリア段階・強み・価値観に合わせてモジュールを組み替え、リーダーシップの“自分らしい軸”を確立させます。 - 現場実装とフォローアップ

学びの熱が冷める前に、現場での小さな実践を設計。メンター面談、1on1、ピアレビュー、社内共有会などを連動させ、若手のリーダーシップ変容を定着させます。

若手リーダーシップを阻む壁と打破

若手の育成では、よく次の壁に突き当たります。私たちは以下の方法で突破口をつくります。

- “若手だから”という抑制文化

「若手はまずは言われたことを」という暗黙の了解を崩すため、任せ方の再設計と役割の見える化を行います。小さなリーダー任務を制度化し、若手が“やってよい”ではなく“やるべき”状態をつくります。 - 挑戦・失敗を許さない風土

挑戦を評価し、失敗を学びに変える評価指標を導入。結果だけでなくプロセス評価を明記し、若手のリーダーシップ発揮を後押しします。 - 機会の欠如

研修と現場の間にブリッジ案件(低リスクな実験プロジェクト)を設定。若手がリーダーシップを試せる場を供給サイドから用意します。 - 評価・インセンティブとの連動が弱い

若手の行動変容が評価・表彰・昇格基準に反映されるよう、人事制度の文言レベルまで落とし込みます。可視化は最大のインセンティブです。

若手リーダーシップを現場で育む日常アクション

理論で終わらせず、日常で回る仕掛けを。私たちが推奨する若手のリーダーシップ強化実践メニューです。

- “ミニリーダー”役割の恒常化

若手をチームのサブリーダーに任命し、週次ミーティングの設計、改善提案のリード、ファシリテーションを担当させます。成功体験と失敗体験の両方を蓄積します。 - 振り返りの制度化

タスク後のリフレクション・ログを標準化。「判断の根拠/選択肢/次の一手」を毎回言語化し、若手の意思決定の質を高めます。 - 協働・巻き込みの設計

他部署連携を伴う小規模横断プロジェクトを若手にアサイン。若手が人を動かすための合意形成や関係構築を体験します。 - メンター/コーチ対話の定例化

月次でメンタリング×1on1を実施。若手の詰まりを早期に解消し、リーダーシップの方向づけを伴走します。 - 低リスク挑戦の連続化

致命傷にならない範囲での反復チャレンジを設計。若手の「リーダーシップ 若手」マッスルを鍛えます。

ケーススタディ(事例)

若手がリーダーシップを発揮した瞬間を二つ。

- 製造業・若手Aさん

入社2年目のAさんは、現場のデータからボトルネックを特定し、改善案を自ら設計。周囲を巻き込み実行して作業時間10%短縮を達成。Aさん自身に「自分もリーダーシップを持てる」という自覚が芽生え、次の改善提案ではファシリテーションまで担いました。まさに若手がリーダーシップを発揮した成果の好例。 - IT企業・若手Bさん

情報共有が滞るプロジェクトで、Bさんは1on1の設計と週次の小さな振り返り会を主導。メンバーの心理的安全性が高まり、進捗の詰まりが解消。役職はなくても影響力で動かすリーダーシップを体現しました。

若手リーダーシップを人材戦略に据える(マクロ視点)

経営・人事・マネージャーが押さえるべき、私たちの推奨フレームです。

- 「リーダーシップ 若手」を戦略に明記

人材戦略の中核に若手リーダーシップ育成を位置づけ、経営メッセージとして発信します。 - ロールモデルの可視化

若手の成功事例をストーリー化し、社内発信。若手が若手を動かす連鎖を設計します。 - 制度で支える

若手プロジェクトリーダー制度、若手発案制度、メンター/ピアレビュー制度、プロセス評価の導入・明文化を行います。 - 成長パスの提示

一度の挑戦で終わらせず、次のステップを提示。役割のスケールを段階的に拡張します。 - マネジメントスタイルの変革

上下命令型から、協働・自律・学習型へ。若手に任せ、若手の声を聴き、若手を支援する姿勢が「リーダーシップ 若手」を根づかせます。

若手のリーダーシップは、若手に“リーダーっぽいこと”を渡すだけでは生まれません。若手が「自分にもリーダーシップがある」「組織に影響を及ぼせる」「チームを動かせる」という自己効力感が必要です。

教えるから引き出すへ 若手が自発的に動き出す教育手法

従来の研修では、講師が一方的に知識を伝える「教える型」の手法が主流でした。しかし、実際に現場で成果を出せる人材を育てるには、本人が主体的に学び、気づきを得るプロセスが不可欠です。ここに、実践型教育の核心があります。すなわち、「教える」ことよりも、「引き出す」ことを重視した教育手法への転換が、若手の成長を飛躍的に加速させるのです。

特に効果的なのが、現実に近い疑似体験を通じて学ぶ超体験型研修です。例えば、あるプロジェクトをチームで遂行しながら、役割分担、リーダーシップの発揮、課題対応といった実務に近い状況を体験することで、「なぜこの判断をしたのか」「なぜメンバーが動かなかったのか」など、自らの行動や思考を振り返る機会が生まれます。さらに、専門ファシリテーターによるフィードバックがそれに深みを加え、単なる体験にとどまらず、学びとして定着していきます。

20年以上の実績を誇る人材育成の第一人者による指導の強み

人材育成の分野で20年以上にわたり研鑽を積み、延べ11万人以上の社員を指導してきた専門家による研修には、他にはない強みがあります。それは、理論と実践のバランスを的確に取り、個人の資質に応じたアプローチを可能にする点です。単なるノウハウの提供ではなく、受講者一人ひとりの思考の癖や行動パターンを深く観察し、それに合った課題を提示することで、確実に内面から変化を促します。

指導者自身が大手企業500社以上の現場での研修・コンサルティングを経験しており、多種多様な業界の課題に精通しています。そのため、受講者が直面している現場のリアルな悩みに即したフィードバックやアドバイスが可能となり、理論と実務の間にある「溝」を埋める橋渡しの役割を果たしています。こうした指導の質が、若手社員にとっては大きな気づきと成長のきっかけとなるのです。

企業500社以上が導入した超体験型研修の成果

実に500社以上の企業がこの超体験型リーダーシップ研修を導入してきましたが、その最大の理由は「成果が見える」からです。研修を終えた若手社員が現場に戻った際の変化は、上司や周囲のスタッフにも明確に認識されるほどです。例えば、以前は指示待ちだった社員が、自ら課題を提起し、チームを巻き込んで改善に取り組むようになるなど、その変化は定量的・定性的の両面で確認されています。

以下の表は、ある企業における研修前後の若手社員の行動変容をまとめたものです。

| 評価項目 | 研修前 | 研修後 |

|---|---|---|

| 課題発見力 | 低い(指示を待つ傾向) | 高い(自ら提案・改善) |

| チーム連携力 | 個人プレーが中心 | 他者との協働を重視 |

| 自己理解 | 浅い(強み・弱みの把握不足) | 深い(自己分析に基づく行動) |

| 主体性 | 受け身の姿勢 | 自ら動く姿勢 |

このように、実践を通じた学びは、座学やEラーニングでは得られない「行動の変化」を生み出します。企業側としても、研修投資に対するリターンが明確であるため、継続的な導入が進んでいるのです。

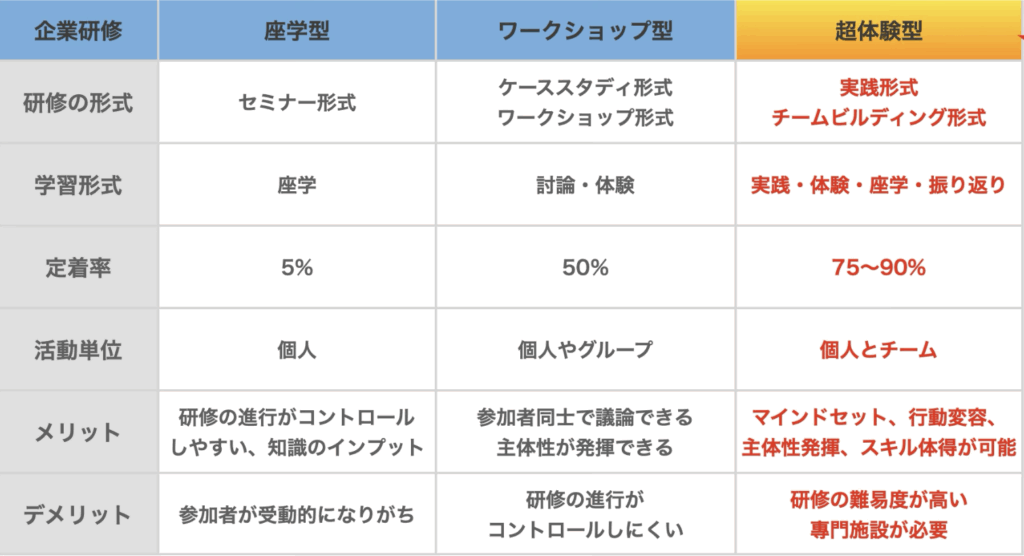

成果を生むリーダーシップ研修と一般的な研修との違い

一般的なリーダーシップ研修では、理論やフレームワークの説明が中心となり、それを自分の仕事にどう応用するかは、受講者に委ねられることが多くあります。しかし、それでは「知っているけれどできない」状態にとどまるケースが少なくありません。対して、実践型研修は、知識の習得と同時に「やってみる」「やりきる」体験を重視しており、その場での成功体験や失敗体験が学習の質を大きく引き上げます。

また、一般的な研修では受講者が受け身になりがちですが、超体験型研修では常に自ら考え、動くことが求められます。たとえば、限られた時間の中でチームとして成果を出すというプレッシャーの中、どのように自分の強みを活かし、他者と連携していくかを試される場面が数多く用意されています。このような「実践→フィードバック→再挑戦」のサイクルが、行動変容を定着させる要となっているのです。

若手の個性と強みを伸ばすためのアプローチ方法

若手社員の成長を促すためには、一律の教育ではなく、それぞれの個性や強みに応じたアプローチが必要です。実践型研修では、受講者一人ひとりの行動特性や価値観を丁寧に観察し、内省を促す問いかけやフィードバックを用いて、その人ならではのリーダーシップを引き出していきます。たとえば、内向的な性格の社員に対しては、リーダーシップ=発言力という固定観念を取り払い、「傾聴」や「思慮深さ」も重要なリーダーシップ資質であることを体験を通じて伝えます。

また、研修中に得た自己理解をさらに深めるために、専用のアセスメントツールや行動分析のフレームワークを活用し、自己の強み・弱みを可視化します。これにより、漠然としていた「自分らしさ」が具体的な行動指針へと昇華され、現場での応用が可能になります。こうした一人ひとりに寄り添った指導が、若手のモチベーションと成長意欲を引き出す鍵となっているのです。

実践で鍛える 社会で活きる力を身につける研修プログラム

「知識」よりも「行動」が変わる瞬間を生み出す

従来の研修では、知識のインプットに偏重しがちであり、受講者は受動的に話を聞くだけで終わってしまうことが少なくありません。しかし、現在の企業環境では、得た知識を即座に行動へと変換し、結果へと結びつける能力が求められています。そのため、単なる座学ではなく、実際に体を動かし、感情を刺激され、自己の在り方を問い直すような「超体験型」研修が注目を集めています。

このプログラムでは、受講者が自らの価値観や行動パターンに気づき、それを社会的文脈の中で活かす方法を探ります。例えば、コミュニケーションの演習一つを取っても、他者と意見がぶつかった際の対処法や、リーダーシップを発揮するタイミングなど、実社会で直面する課題を模した状況で練習を重ねます。これにより、受講者は単なる「知識の習得」ではなく、「自分を動かす力」を獲得していくのです。

研修の効果測定とフィードバックの重要性

教育効果を最大限に引き出すには、プロセスの中での振り返りとフィードバックが欠かせません。本プログラムでは、各セッション後に個人別の振り返りを実施し、講師がファシリテーターとして個々の気づきを深めます。また、具体的な行動目標をその場で設定し、日常業務での実践に繋げる工夫が施されています。

特筆すべきは、研修中に得られた気づきや成長が一過性のものにならないよう、研修後もメールやオンライン面談などを通じて継続的な支援体制が整っている点です。現場での実践を通じて、受講者は自らの変化を実感し、周囲からのフィードバックを受けながらさらなる成長へと繋げていきます。

栃木県那須にある【実践型人材開発センター】の全貌

自然環境と設計思想が融合した唯一無二の学びの場

栃木県那須に位置する実践型人材開発センターは、単なる研修施設ではありません。個人の成長と組織の変革を同時に促すために設計された空間であり、自然との共生を前提とした設計が施されています。広大な敷地に点在する研修棟や対話スペースは、受講者の内省を促すために意図的に静寂と動的体験のバランスが取られています。

施設内では、チームビルディングのためのフィールド演習、リーダーシップ強化のグループワーク、さらには焚火を囲んだ夜の対話セッションなど、多様なプログラムが提供されています。こうした体験を通じて、受講者は自身の思考を開放し、普段の職場では得られない深い気づきを得ることができます。

現場で即応用できる実践的スキルの習得方法

「経験知」を重ねることで得られる応用力

ビジネスの現場では、マニュアル通りに動く人材よりも、状況に応じて柔軟に対応できる人材が求められています。本研修では、論理的思考やプレゼンテーションスキルといった基礎スキルに加え、「他者を巻き込む力」や「対立を乗り越える対話力」など、応用的なスキルの習得に重点が置かれています。

演習は、実際の企業課題を模したケーススタディをベースに構成されており、単なるロールプレイにとどまらず、受講者自身がリーダーシップを取りながら仲間と成果を追求するプロセスを経験します。失敗も成功も「体験」として蓄積され、それが現場での即戦力へと繋がっていくのです。

実務に直結する設計されたフィードバック

経験豊富な講師陣が提供するフィードバックは、単なる評価ではなく、行動変容を促す「問いかけ型」のアプローチが特徴です。「なぜその選択をしたのか」「その行動の背景にある価値観は何か」といった観点を掘り下げることで、受講者自身が自分の行動パターンを言語化し、改善の方向性を自ら見出していくプロセスが大切にされています。

講師の関わり方が変える 若手の主体性と行動力の育て方

伴走型指導で引き出される内発的動機

若手人材にとって、最も大きな成長のきっかけは、信頼できる大人との出会いです。本プログラムの講師陣は、単に知識を教える存在ではなく、受講者の思考や感情に寄り添い、時に問いを投げかけ、時に背中を押す「伴走者」としての立ち位置を大切にしています。

特に印象的なのは、受講者が自分の弱さや葛藤を素直に打ち明けられるような関係性を築いている点です。こうした関係性の中で、受講者は自らの意思で行動を選択し始め、内発的な動機づけによって変化を起こしていきます。まさに、自己決定理論に基づいた教育アプローチが、ここには息づいているのです。

研修後に変化が見える 若手リーダーの成長事例

実践後の「変化」が語る研修の意義

ある製造業の若手リーダーは、研修前には上司の指示を待つだけの受動的な姿勢が目立っていました。しかし、那須での5日間の研修を経て、帰社後には自ら会議を提案し、他部署との連携を図るなど、能動的な行動が見られるようになりました。上司からも「急に目の色が変わった」との声が上がり、組織内での存在感も高まりました。

また、IT企業の新人リーダーは、チーム内の人間関係に悩み、指示がうまく通らないという課題を抱えていました。研修中に「自分が相手の声を十分に聴いていなかった」と気づき、それ以降は1on1ミーティングを定期的に実施するようになりました。結果的にチーム全体の雰囲気が改善し、プロジェクトの進行もスムーズになったという事例もあります。

経営者と人事が押さえるべき 若手育成の最新トレンド

「正解のない時代」に対応する教育とは

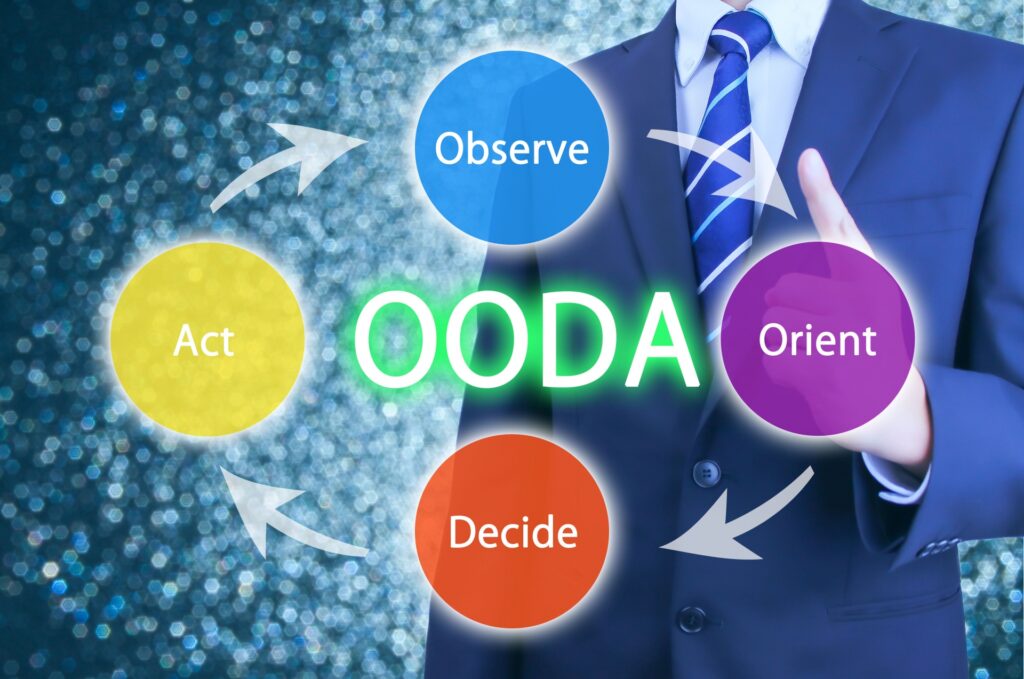

現代は、変化が激しく、過去の成功モデルが通用しにくい「VUCA時代」と言われています。このような状況下では、若手に対して「正解を教える」のではなく、「問いを持ち、行動し、学び続ける力」を育てることが求められます。つまり、教育の主眼は「教える」から「引き出す」へと大きくシフトしているのです。

そのためには、個々の特性や価値観に合わせた個別最適化された研修プログラムが必要になります。画一的な人材育成ではなく、多様なアプローチを通じて、若手が自分自身の強みに気づき、それを磨いていくことが、これからの時代の人材戦略において不可欠です。

心理的安全性と挑戦機会の両立が鍵となる

若手が安心して挑戦できる環境を整えることも、経営者や人事の重要な役割です。心理的安全性を確保しつつ、現場でのチャレンジ機会を意識的に設けることで、若手は「守られている」という安心感と「期待されている」という責任感の両方を抱きながら成長していきます。

本研修が提供する「超体験型」のアプローチは、まさにその両立を可能にする設計となっています。実践の中で失敗し、そこから学ぶことを許容する風土を持つ組織こそが、これからの時代に持続的に成長する人材を育てることができるのです。

これまでの一般的な研修に限界を感じていませんか?

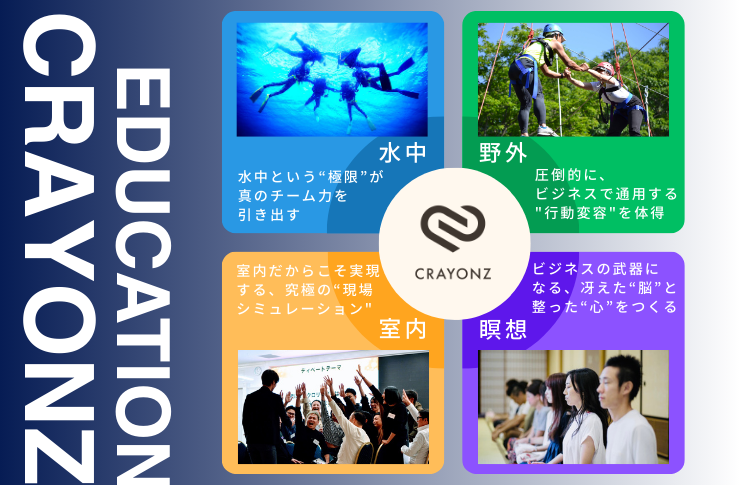

株式会社CRAYONZの「超体験型研修」は、管理職・リーダー層が“思い通りにならない現実”の中で判断力・リーダーシップ・組織マネジメントを体得できる独自プログラムです。

従来の座学研修では身につきにくい「現場で活かせるスキル」を、野外・水中・室内・瞑想の4つの実践的体験を通じて習得可能。大手からベンチャーまで500社以上に導入され、管理職研修・リーダー育成研修として高い評価を得ています。

- 人材育成のプロとして20年以上、延べ11万人以上を指導し、一流企業を含む500社以上の人材教育を担当。非行少年少女の更生活動や社会貢献活動、被災地支援活動などが評価され、数々の受賞歴を持つ。他にも世界的な社会活動団体で日本人初のメンバーにも選出。 リーダーシップ育成や組織開発を專門とし、多くの人の組織の成長を支援。 実績に裏打ちされた行動力と情熱で、挑戦を続ける姿勢が様々な業界からの共感を集めている。

最新の投稿

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法 お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容

お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容 お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験

お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験 お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

コメント