チーム力を高める方法を探している経営者や管理職の方へ。超体験型研修の第一人者が語る「実践的なチームビルディングの極意」座学では得られない、現場での成功体験が組織を根本から変える。

チーム力の向上は、現代の企業経営において避けて通れないテーマとなっています。組織の成長を持続させるためには、単なる人材の集まりではなく、共通の目的に向かって協働する真のチームが求められます。本稿では、延べ11万人以上の人材育成を通じて培われた知見をもとに、実践的かつ本質的なチームビルディングの考え方と方法論について詳しく解説していきます。特に、座学では得られない行動変容を促す「超体験型研修」の設計思想や効果についても掘り下げ、成果を生む組織へと進化するためのヒントをお届けします。

目次

なぜ今チーム力を高めることが求められているのか

近年、企業を取り巻く環境はかつてないほどのスピードで変化しています。テクノロジーの進化、働き方改革、グローバル化、さらにはパンデミックを経た社会構造の変容など、企業が直面する課題は複雑化・多様化の一途をたどっています。このような環境下では、個人の能力だけでは対応しきれず、組織全体としての柔軟性と対応力が問われる局面が増えています。

その中でも特に重要なのが、部門や職種を超えて協働し、イノベーションを生み出す力です。つまり、個の力を最大限に活かしながら、全体としてシナジーを生む「チーム力」が今、強く求められているのです。従来のように、指示命令系統に頼るマネジメントスタイルでは、変化に即応できる機動力を生むことは困難です。現場で自律的に判断し、行動できるチームを育てるためには、メンバー同士の信頼関係、共通言語、そして共通の目標認識が不可欠となります。

成果を生む組織に共通するチームビルディングの要素

成果を継続的に生み出している組織には、いくつかの共通するチームビルディングの要素が存在します。まず第一に挙げられるのは、心理的安全性の高さです。これは、メンバーが自分の意見を自由に表現できる環境が整っていることを意味します。意見の対立や失敗を恐れることなく、率直なコミュニケーションが交わされるチームほど、課題解決能力が高まります。

次に、目的とビジョンの共有が挙げられます。それぞれのメンバーが日々の業務を通じて、組織全体の目指す方向性とどのようにリンクしているかを理解しているか否かで、モチベーションに大きな差が生まれます。また、役割の明確化と相互補完の意識も、チームの生産性を高める重要な要素です。「自分の役割は何か」「他者の強みをどう活かすか」といった視点を持つことで、メンバー間の信頼関係が深まり、組織の一体感が生まれます。

一般的なレクリエーション型研修との決定的な違い

多くの企業では、チームビルディングの一環としてレクリエーション型の研修を取り入れてきました。例えば、屋外でのアクティビティやゲームを通じて、メンバー同士の交流を深めることを目的としたものです。確かにこれらの手法にも一定の効果はありますが、持続的な行動変容や組織文化の醸成という観点では限界があります。

決定的な違いは、「一時的な楽しさ」にとどまるか、「実践に活かせる学び」があるかという点にあります。レクリエーション型研修では、日常業務との接続性が弱く、研修後の職場で行動が変わらないことが多く見られます。一方、実践に根差した研修では、研修中に起こる出来事すべてが現場の課題と結びついており、参加者は自らの行動や思考パターンを深く見つめ直す機会を得ます。

超体験型研修とは何か?その本質と設計思想

このような背景から注目されているのが、「超体験型研修」と呼ばれるアプローチです。単なる体験にとどまらず、感情・思考・行動の三位一体に働きかけることで、深い学びと持続的な変化を促す設計がなされています。この研修では、参加者が自ら課題に取り組み、試行錯誤を経て成功体験を積むことが重要な要素となります。

たとえば、研修中にチームでミッションを達成するプロセスを経験することで、目標設定、役割分担、意思決定、フィードバックのすべてをリアルに体感します。その過程で起こる葛藤や失敗も含め、すべてが学びの素材となり、自身のリーダーシップやメンバーシップを見つめ直す契機となります。このように、参加者自身が「気づき」を得ながら、自発的に行動を変えることが促されるのが、超体験型研修の最大の特徴です。

超体験型研修の設計思想

この種の研修は、単なるイベントとしてではなく、組織開発の文脈の中で戦略的に設計されています。研修前のヒアリングでは、現場の課題や組織風土を丁寧に分析し、そこから導かれる「変革すべき行動様式」に焦点を当ててプログラムが構築されます。つまり、組織ごとにカスタマイズされた設計によって、研修と現場のリアリティが強く結びついているのです。

感情と思考と行動を一体で鍛える仕組みとは

人が行動を変えるには、単に知識を得るだけでは不十分です。理屈で理解していても、感情が伴わなければ実際の行動にはつながりません。つまり、「知っている」と「できる」の間には大きなギャップがあり、それを埋めるためには、感情・思考・行動を同時に働かせる体験が必要なのです。

超体験型研修では、チームでの挑戦や困難を通じて、メンバーが感情的に動かされる場面が多く設計されています。失敗による悔しさや達成による喜びといった感情が、思考の深まりを促し、その結果として新たな行動へとつながります。これにより、自己理解と他者理解が深まり、現場での具体的な行動変化が現れるのです。

感情・思考・行動の相互作用

| 要素 | 役割 | 研修での作用 |

|---|---|---|

| 感情 | 行動の動機づけ | 体験を通じて喜怒哀楽を引き出す |

| 思考 | 意味づけ・内省 | 振り返りと対話で構造化される |

| 行動 | 変化の実践 | チームワークによる具体的なアクション |

座学中心の研修では得られない行動変容のメカニズム

従来型の研修では、知識のインプットに偏りがちで、参加者の頭の中には情報が蓄積されても、実際の行動が変わらないという課題が多く見られます。なぜなら、座学では「理解」はできても、「実感」を伴った「納得」には至らないからです。人は自らの体験を通じてしか本当の意味で納得し、行動を変えることはできません。

超体験型研修では、参加者が自ら「やってみる」ことを通じて、頭で理解していたことが身体に染み込むプロセスが重視されます。たとえば、リーダーシップとは何かを講義で学ぶのではなく、実際にチームを率いる経験を通じて、自分なりの答えを見出していくのです。このようにして得られた学びは、職場に戻ってからも再現可能であり、持続的な変化へとつながります。

さらに、研修中に繰り返し行われる振り返りや対話の時間は、思考を整理し、行動の意味を内省する場となります。このプロセスを通じて、参加者は「なぜ自分はこの行動をとったのか」「次にどうすればより良くできるか」といった問いを深め、結果として主体的な行動変容が促進されていくのです。

成功体験が人と組織を変える 超体験型研修の効果

感情に根ざした体験が行動変容を生む

従来の研修では、知識のインプットに重きが置かれがちでした。しかし、実際の職場での行動変容を促すには、感情と結びついた体験が必要不可欠です。人は頭で理解したことよりも、心で感じた出来事を通して行動を変える傾向があります。超体験型研修では、参加者が「自分でやってみて成功する」経験を積むよう綿密に設計されており、それが強烈な成功体験として記憶に残ります。

例えば、チームで課題解決に取り組む実践型セッションでは、初めは意見が食い違ったり、連携がうまくいかなかったりします。しかし、試行錯誤を重ねる中で「チームとして成果を出す」経験をしたとき、参加者の目の色が変わります。自己効力感が高まり、「自分たちにもできる」という確信が生まれるのです。このような感情の動きに根ざした体験が、研修後の現場での行動に直結します。

レクレーションとの決定的な違い

よくあるチームビルディングのレクレーション型アクティビティでは、一時的な盛り上がりや親睦は得られるものの、実際の業務で役立つ力までは育ちにくいのが現実です。対して、超体験型研修は、単なる楽しさではなく、業務に直結した「成果に向けた協働」にフォーカスしています。だからこそ、チームとしての判断力や、相互の信頼構築、リーダーシップの発揮といった本質的なスキルが養われるのです。

また、体験の中では「うまくいかない状況」も意図的に設けられています。これにより、参加者は壁にぶつかりながらも乗り越えることで、現実の職場でも活かせる粘り強さや柔軟性を身につけていきます。「うまくいった」こと以上に、「乗り越えた」経験が人を成長させるという前提に基づいて設計されている点が、他の研修と一線を画す理由です。

実践力が育つ研修設計 現代企業の課題をどう解決するか

複雑化する現場に対応する「思考・行動・感情」の統合

現代のビジネス現場では、変化のスピードがかつてないほど速く、複雑な意思決定が求められています。このような環境下では、知識だけでは太刀打ちできません。そこで鍵となるのが、「思考」「行動」「感情」を統合的に鍛える研修です。

超体験型研修では、論理的な思考を促すフレームワークに加え、即時の行動を要求される実践課題、そしてその中で生まれる感情への自覚と対処までを一貫して体験します。このように三位一体で鍛えることで、実際の現場に直面したときに「考えて行動し、感情を適切にマネジメントする力」が養われるのです。

現場のリーダーが抱える「指示待ち文化」の打破

とくに課題となっているのが、リーダー層の「指示待ち」傾向です。責任を持って動きたいと思いながらも、組織の文化や過去の経験から一歩を踏み出せないという声は少なくありません。超体験型研修では、あえて「正解のない課題」に取り組むことで、自ら考え動く力が求められます。誰かが答えを教えてくれるわけではなく、チームで模索しながら前進する中で、「自分が動かなければ始まらない」という当事者意識が芽生えていきます。

具体的なプログラム事例から見る変革のプロセス

体験を通じた組織文化の変革

ある製造業の企業では、部門間の連携不足が大きな課題となっていました。超体験型研修では、複数の部門から混成チームを編成し、全体最適を目指すシミュレーション課題に取り組んでもらいました。当初は「自部門の利益を優先したい」という意識が強く、衝突も多く見られましたが、最終的には「お互いが協力しなければ成果は出ない」という気づきを得て、自然と部門間の壁を越えた連携が生まれたのです。

リーダーシップの芽生えと育成

また、別のIT企業では、若手リーダー層の育成が大きなテーマでした。研修では、リーダーシップ理論を学んだ後、実際に「リーダーとしてチームをまとめ、成果を出す」課題に取り組みました。最初は消極的だった参加者も、他者からのフィードバックや、自らの判断がチームの成果に影響する体験を通じて、「自分が動くことで周囲が変わる」実感を得ていきました。その結果、研修後には職場での発言力が高まり、プロジェクトの牽引役として活躍するようになったのです。

研修前後の比較から見る効果

| 項目 | 研修前 | 研修後 |

|---|---|---|

| リーダーシップ発揮 | 自信が持てず、指示待ち傾向 | 自ら提案・行動し、周囲を巻き込む |

| チーム協働 | 部門単位での閉鎖的な働き方 | 他部門との連携意識が向上 |

| 思考力 | 与えられた枠内での対応 | 状況を見て柔軟に判断・行 |

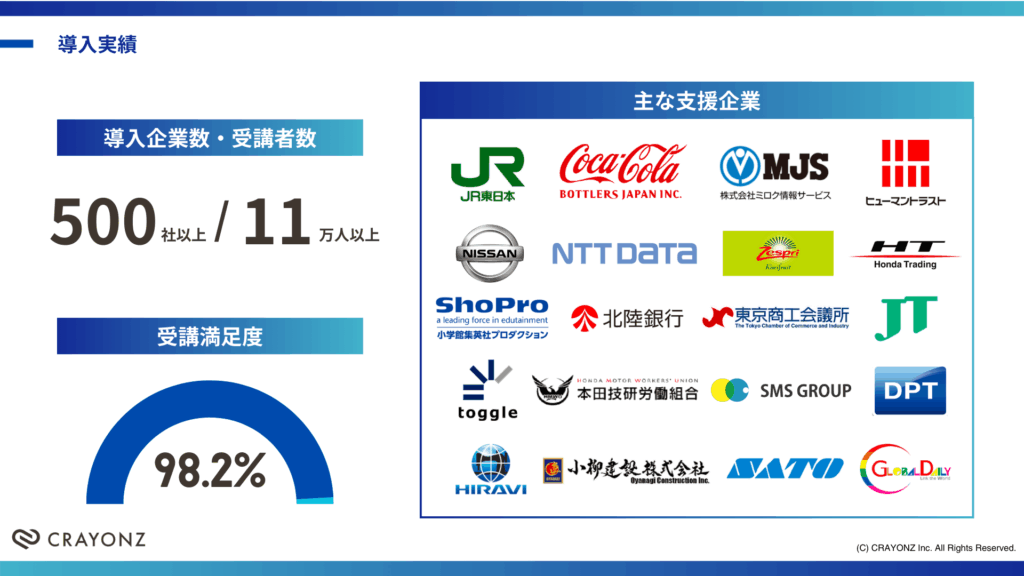

企業500社以上が導入した理由とその成果

導入企業の共通点とは

500社以上の企業がこの研修を導入した背景には、共通する課題意識があります。それは、「人材がいるのに、組織としての力が発揮されていない」というジレンマです。個人の能力は高いのに、チームとして噛み合わない。部門ごとに最適化されすぎて全体としてのパフォーマンスが上がらない。こうした構造的な問題に対し、超体験型研修は「組織文化を変える」アプローチで応えてきました。

とくに、大手インフラ系企業やグローバルに展開するメーカーでは、現場の変革に向けた突破口としてこの研修が活用されています。現場が変われば、組織全体が変わる。その原則を体現するために、まずは現場のリーダー層から変革を促すプログラムが中心となっています。

実績が示す改善効果

ある企業では、研修導入後の1年間で離職率が17%から9%へと大きく減少しました。背景には、チーム内の信頼関係の向上と、マネージャーのコミュニケーション力の改善があります。また、営業部門では、チームでの目標達成率が平均72%から89%に上昇した事例もあり、研修が単なる“学び”にとどまらず、成果に直結していることが伺えます。

チーム力を高めるために経営者が今できること

「場」を変えることで人が変わる

経営者や管理職にとって、チーム力を高める最初の一歩は、「人を変えようとする」のではなく、「場を変える」ことです。人は環境の影響を強く受けます。超体験型研修では、参加者の日常とは異なる非日常の「場」を作り出すことで、固定観念や役割意識を超えた行動を引き出します。そして、一度でも自らの変化を体感した人は、現場に戻ってもその変化を再現しようとします。

また、経営層が「自分自身も変化する」という姿勢を見せることが、組織全体に強い影響を与えます。トップが率先して体験型の学びに参加し、そこから得た気づきを共有することで、学びが単発で終わらず、継続的な変化の文化が醸成されていきます。

感情を含めたコミュニケーションの再構築

最後に強調したいのは、感情を扱うことの重要性です。従業員の「やる気」や「不安」「期待」といった感情を無視しては、どんな施策も根付きません。超体験型研修では、感情を意識し、言葉にし、他者と共有する練習が繰り返されます。これにより、組織内に「感情を扱えるコミュニケーション文化」が生まれ、心理的安全性が高まります。

そのような環境においてこそ、チームは本来の力を発揮できるのです。経営者に求められるのは、単に戦略を示すことではなく、人と人とのつながりを再構築する「場づくり」の舵を取ること。その一歩が、組織の未来を大きく変えていくのです。

チームづくりに課題を感じていませんか?

株式会社CRAYONZの「超体験型研修」は、管理職・リーダー層が“思い通りにならない現実”の中で判断力・リーダーシップ・組織マネジメントを体得できる独自プログラムです。

従来の座学研修では身につきにくい「現場で活かせるスキル」を、野外・水中・室内・瞑想の4つの実践的体験を通じて習得可能。大手からベンチャーまで500社以上に導入され、管理職研修・リーダー育成研修として高い評価を得ています。

- 人材育成のプロとして20年以上、延べ11万人以上を指導し、一流企業を含む500社以上の人材教育を担当。非行少年少女の更生活動や社会貢献活動、被災地支援活動などが評価され、数々の受賞歴を持つ。他にも世界的な社会活動団体で日本人初のメンバーにも選出。 リーダーシップ育成や組織開発を專門とし、多くの人の組織の成長を支援。 実績に裏打ちされた行動力と情熱で、挑戦を続ける姿勢が様々な業界からの共感を集めている。

最新の投稿

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法 お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容

お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容 お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験

お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験 お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

コメント