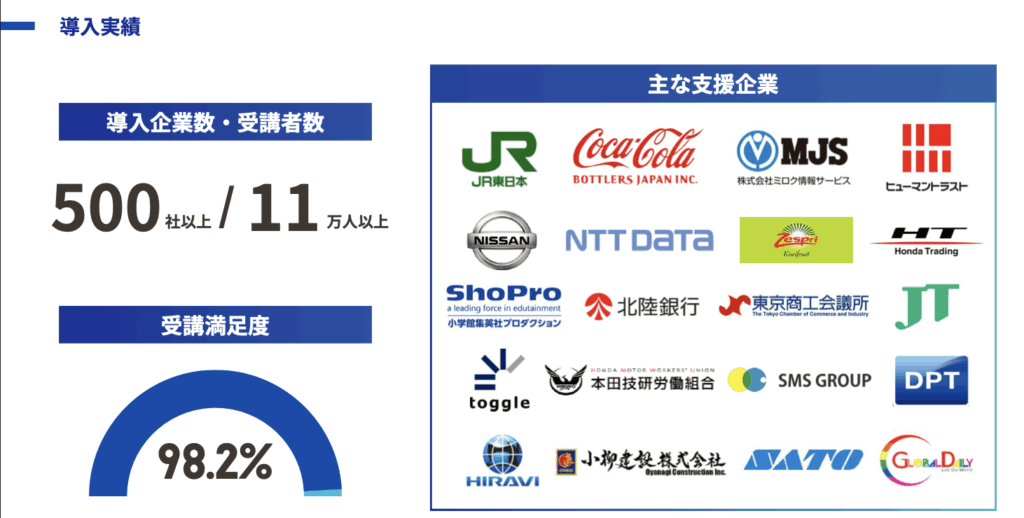

不確実性が常態化し、変化のスピードがかつてないほど加速している現代において、企業が持続的に成長するためには、単なる知識の習得を越えた「行動変容」が求められています。特に、組織の中核を担う人材が現場で即時に判断し、チームと合意し、やり切る力を持つことが、もはや競争優位性の本質といっても過言ではありません。そのような背景のもと、近年注目を集めているのが、実践型かつ野外体験を中心に据えた研修プログラムです。これは単なるレクリエーション的な体験ではなく、企業が抱えるリアルな課題に直結する挑戦の場を設計し、心理的安全性を担保しながらも、あえて失敗を許容することで、深い学びと行動の変容を促します。本稿では、20年以上にわたり11万人以上の人材育成を手がけ、500社超に及ぶ企業研修の現場から得られた知見をもとに、この「超体験型」野外研修の本質と効果について掘り下げていきます。

目次

野外体験型研修が求められる時代背景とは

かつては、知識やスキルの習得がビジネスパーソンの成長において中心的な位置を占めていました。しかし、AIやデジタル技術の進展により、情報の非対称性が消失しつつある現代では、「何を知っているか」よりも「どう行動するか」が問われるようになっています。加えて、VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代とも称されるように、予測不能な環境下では、従来型の座学やワークショップでは対応しきれない現場対応力が求められています。

こうした時代背景のもと、企業においては「知っている」ことと「できる」ことのギャップが深刻な課題となっており、特に中間管理職や次世代リーダー層においては、知識のインプットだけでは不十分であるとの認識が広がっています。そこで注目されるのが、身体感覚や集団での関わりを通じて「行動を変える」ことに焦点を当てた野外体験型研修です。自然という非日常の環境下で、自らの判断で行動し、他者と協働しながら課題を乗り越えるこの手法は、まさに現代の企業が直面する課題に対する実践的な解であるといえるでしょう。

経営課題と直結する実践型プログラムの特徴

目的志向で設計された「体験」

多くの企業研修が陥りがちなのが、体験を目的化してしまうことです。しかし、本来の目的は体験そのものではなく、そこから得られる学びと、その学びが業務にどう活かされるかにあります。実践型野外研修では、事前に企業の経営課題や人材戦略を丁寧にヒアリングし、それらに直結する形でプログラムが設計されます。たとえば、部門間の連携に課題を抱える組織であれば、異なるグループが相互依存しながらタスクを達成するような課題を設定し、自然と協働の重要性を体感できるようにします。

現場での意思決定力を磨く

多くのビジネスシーンでは、限られた情報と時間の中で判断を下すことが求められます。特に、経営層やマネジメント層にとっては、決断の重みが組織全体に及ぶため、その訓練は極めて重要です。野外研修では、意図的に情報が断片的に与えられたり、状況が刻一刻と変化するように設計されており、参加者はその場で判断し、即座に行動することが求められます。この実践を通じて、単なる知識では培えない「判断力」と「行動力」が養われるのです。

心理的安全性を担保した挑戦とその効果

挑戦を促進する環境づくり

行動変容を促すためには、参加者が「失敗してもよい」と感じられる心理的安全性が不可欠です。これは、単に安心できる雰囲気をつくるという意味ではなく、挑戦が組織から認められており、失敗が学びの一部として位置づけられているという明確なメッセージが伝わっていることを意味します。野外研修では、ファシリテーターがそれぞれの挑戦を丁寧に観察し、個々の行動の背景にある意図や感情に寄り添いながらフィードバックを行います。これにより、参加者は自分の限界を広げるような挑戦に安心して取り組むことができるのです。

挑戦と学びの関連性

心理的安全性が担保された環境下では、参加者は自己開示しやすくなり、本音での対話が可能となります。これはチーム全体の信頼関係を深め、挑戦を通じた学びの質を飛躍的に高めます。たとえば、あるプログラムでは、物理的に困難な課題に対し、誰がどのようにリーダーシップを発揮するかが試されます。そこでの失敗や戸惑いは、後の振り返りの中で「なぜその判断をしたのか」「どのような影響を与えたのか」といった深い自己分析の材料となり、結果として行動の質が変わっていくのです。

世界基準のメソッドを現代企業向けに最適化

80年以上の知見を背景に

この実践型野外研修の原型は、実に80年以上前にヨーロッパで開発された教育メソッドに遡ります。第二次世界大戦中、若者に生き抜く力を身につけさせる目的で始まったこの手法は、やがてリーダーシップ開発の一環として世界中に広まり、現在ではグローバル企業の人材育成プログラムにも数多く採用されています。こうした世界基準のメソッドを、日本の企業文化やビジネス環境に最適化することで、単なる模倣ではない、本質的な学びが可能となるのです。

現代ニーズへの対応

現代のビジネス課題には、業界・職種に関係なく、横断的な対応力が求められます。たとえば、変化に柔軟に対応するアジリティ、異なる立場の人々との共創力、そして継続的に学び変化し続ける姿勢などです。これらは、知識として理解するだけでは身につかず、むしろ体験と自己内省を通じて初めて腑に落ちるものです。その点、本研修では、課題解決の過程そのものが学びとなるように設計されており、行動科学や脳科学の知見も取り入れながら、参加者の成長を促進します。

あえて失敗を設計する理由と学びの深さ

「うまくいかない」ことの価値

一般的な研修では、成功体験を重視しがちですが、実は人が最も深く学ぶのは「うまくいかなかった」体験からです。野外研修においては、あえて参加者が失敗する可能性のある課題を設計し、その中でどのように再挑戦するか、どのようにチームと向き合うかを観察・体験します。失敗によって直面する感情や葛藤は、机上では到底得られない貴重な学習素材となり、自己認知や他者理解を深めるきっかけとなります。

失敗からのリカバリーを体得する

ビジネスにおいては、失敗そのものよりも「その後どう立て直すか」が問われます。本研修では、失敗を振り返り、チームで再度課題に挑むプロセスが組み込まれており、まさに「リカバリー力」を体得する場となっています。参加者は、自分の感情に向き合い、他者と対話し、新たな行動を選択するという一連の流れを実践することで、職場に戻った後も同様の行動が自然ととれるようになります。

失敗を通じた学びの深度

以下の表は、ある研修での参加者による振り返り結果をもとに、成功体験と失敗体験の学びの深さを比較したものです。

| 体験の種類 | 学びのキーワード | 行動変容への影響 |

|---|---|---|

| 成功体験 | 達成感、自信、現状維持 | 中程度(再現性はあるが変化は限定的) |

| 失敗体験 | 自己認識、他者理解、課題発見 | 高(新たな行動への動機付けが強い) |

このように、失敗体験は一見ネガティブに見えるかもしれませんが、その背後には深い学びと内省の機会が隠されています。そして、それこそが本質的な行動変容を生む原動力となるのです。

超体験型研修が育む現場力と意思決定力

現場での「判断」と「行動」を鍛えるリアルな環境

ビジネスの現場では、綿密な計画よりも、その場での即応力と柔軟な意思決定が問われる瞬間が少なくありません。特に昨今のような変化が激しく、先行きが見通しづらい時代においては、机上の知識よりも「現場で考え、判断し、動く力」が求められています。こうした力は、座学やシミュレーションだけではなかなか養うことができません。超体験型研修では、野外という非日常の環境に身を置くことで、受講者一人ひとりが自らの意思で考え、即座に行動に移す力を磨く機会が与えられます。

たとえば、限られた時間と資源の中でチーム全員が協力してミッションを遂行する課題では、誰かの指示を待っているだけでは進みません。自分の役割を瞬時に見極め、周囲と連携しながら決断を下す。その一連のプロセスを何度も繰り返すことで、現場で通用する意思決定力と実行力が養われていくのです。

安全な失敗の中でリスク対応力を磨く

このプログラムの特長の一つは、「失敗を前提に設計された挑戦課題」が用意されている点です。通常、ビジネスの場では失敗は避けるべきものと考えられがちですが、ここでは「失敗を体験し、そこから学ぶこと」こそが最大の成果となります。たとえば、想定外の障害に直面した際にどう対処するか、チームの意見が割れたときにどう合意を形成するかなど、あらかじめ想定された失敗の中で、実践的なリスクマネジメント能力を身につけることができます。

このように、ただのアウトドア体験ではなく、心理的安全性を担保しつつも、受講者自身が「現場での決断と行動」に真剣に向き合う構造になっているのです。これは、単なるレクリエーションでは得られない、実践的な学びを可能にしています。

11万人を指導した専門家によるプログラム監修

20年以上の蓄積された知見が凝縮された設計

この野外体験型研修は、20年以上にわたり、延べ11万人以上のビジネスパーソンを育成してきた専門家の知見をもとに設計されています。経験豊富なファシリテーターが、研修の設計から実施、振り返りまでを一貫して監修しており、各企業の課題や目標に合わせてカスタマイズ可能な柔軟性も備えています。

たとえば、ある企業では、部門間の連携不足が課題となっていましたが、この研修を通じて「異なる立場の人間が共通のゴールに向かって協働するプロセス」を体感したことで、研修後には明らかに社内の会話が増え、プロジェクト推進のスピードが向上しました。このように、実際の組織課題に即した設計がなされているため、表面的なチームビルディングではなく、構造的な変化へとつながっていくのです。

実績が語る信頼性と再現性

これまでに500社以上、JR東日本、NTTデータ、コカ・コーラといった多種多様な業種の企業がこのプログラムを導入し、現場力向上やマネジメント層の意思決定力強化に成果を上げてきました。こうした実績は、単なる人気や話題性にとどまらず、プログラムそのものの中身と効果の再現性を証明しています。

以下の表は、過去の導入企業における主な導入目的と、導入後の変化の一例を示したものです。

| 導入企業 | 導入目的 | 導入後の変化 |

|---|---|---|

| 製造業A社 | 若手リーダーの育成 | 自律的な行動が増加し、提案数が倍増 |

| IT企業B社 | 部門間の組織連携強化 | 横断的プロジェクトの成功率が向上 |

| サービス業C社 | マネジメント層の意思決定力強化 | 現場での判断スピードが向上 |

こうした変化は、一時的なモチベーションの高まりではなく、現場での行動変容として定着していることが特徴です。これは、経験則に基づいた専門家の設計がもたらす結果であり、長年の蓄積があるからこそ可能となるものです。

チームの合意形成とやり切る力を体感する仕掛け

複雑な課題に取り組む中で見える「チームの本質」

この研修では、単に協力して課題に取り組むだけではなく、メンバー間で本音の対話を重ねながら「合意形成」を図る意識づけがなされています。特に、正解が一つに定まらない中で意見が対立したり、制限時間が迫る中で判断を下す必要がある状況では、チーム内の信頼関係やリーダーシップの質が問われます。

たとえば、ある演習では、複数の選択肢の中から一つを選び取らなければならない状況が用意されており、各メンバーが異なる視点や価値観を持ち込むことが前提となっています。ここで重要になるのは、「誰かの意見に従う」ことではなく、「全員が納得できる答えを見つける」プロセスです。この一連の合意形成の過程を通じて、受講者は対話の深さや傾聴の重要性、自分とは異なる意見を受け入れる柔軟性を体得していきます。

最後までやり切る体験から得られる自己効力感

また、研修ではあえて困難な状況が設計されており、途中であきらめそうになる瞬間も少なくありません。しかし、チーム全体で励まし合い、役割分担を見直し、最後までやり切ったときに得られる達成感は、ビジネスの日常では得がたい経験です。この「自分たちでもやり切れた」という体験は、業務に戻った後の粘り強さや挑戦意欲に直結します。

やり切る力は、単なる体力や根性ではなく、状況を俯瞰する力、他者と協働する力、そして最後まで責任を持つ覚悟から生まれます。こうした力は、特に変化の激しいビジネス環境において、組織の持続的成長を支える重要な資産となります。

成果を生む企業はなぜ野外体験型研修を選ぶのか

組織に根づく「行動変容」を生み出す唯一の方法

多くの企業がこの野外体験型研修を選ぶ理由は、一過性の刺激ではなく、「行動変容」が確実に起こるからです。たとえば、座学で「傾聴の重要性」を学んでも、実際に部下の話を聞く姿勢が変わるとは限りません。しかし、野外での実践課題の中で、リーダーがメンバーの声を聞かなかったことでチームが失敗した経験をすれば、その重要性が深く刻み込まれます。

このように、理屈ではなく「体感」によって学ぶからこそ、無意識のうちに行動が変わるのです。そして、この変化は本人だけでなく、周囲のメンバーにも伝播し、組織全体の文化や風土を変える力を持っています。

未来を見据えた人材育成の本質

これからの時代に求められるのは、変化に適応するだけでなく、変化を創り出す人材です。そのためには、知識だけでなく、状況に柔軟に対応し、他者と協働しながら成果を出す「現場力」が不可欠です。野外体験型研修は、この現場力を短期間で集中的に育むことができる、極めて効果的な手法です。

組織の未来を担う人材に、どのような経験を積ませるべきか。形式的な研修ではなく、本質的な成長を促す環境を提供することが、これからの人材育成には求められています。野外という不確実な環境の中でこそ、人は自らの可能性と向き合い、真の意味での変化を遂げるのです。

これまでの一般的な研修に限界を感じていませんか?

株式会社CRAYONZの「超体験型研修」は、管理職・リーダー層が“思い通りにならない現実”の中で判断力・リーダーシップ・組織マネジメントを体得できる独自プログラムです。

従来の座学研修では身につきにくい「現場で活かせるスキル」を、野外・水中・室内・瞑想の4つの実践的体験を通じて習得可能。大手からベンチャーまで500社以上に導入され、管理職研修・リーダー育成研修として高い評価を得ています。

- 人材育成のプロとして20年以上、延べ11万人以上を指導し、一流企業を含む500社以上の人材教育を担当。非行少年少女の更生活動や社会貢献活動、被災地支援活動などが評価され、数々の受賞歴を持つ。他にも世界的な社会活動団体で日本人初のメンバーにも選出。 リーダーシップ育成や組織開発を專門とし、多くの人の組織の成長を支援。 実績に裏打ちされた行動力と情熱で、挑戦を続ける姿勢が様々な業界からの共感を集めている。

最新の投稿

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法

お役立ち情報2025年10月19日若手のリーダーシップを引き出す秘訣とは 今こそ求められる現場力の育成法 お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容

お役立ち情報2025年10月8日現場力を鍛える:「超体験型」野外研修が企業にもたらす行動変容 お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験

お役立ち情報2025年10月7日野外研修で変わる組織と人 成長を引き出す唯一無二の実践体験 お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

お役立ち情報2025年10月5日企業の未来を変える野外研修:実践で育む行動変容と現場力

コメント